うちの子が不登校になって、「自分の育て方が悪かったのかな」などと考えてしまう。

家族関係が不登校に影響するのかな

「子どもが不登校になるのは親が甘やかしているからだ」といわれて傷ついたことがある。

一体どうやって子どもと接するのが正解なのか教えてほしい。

お子さんが不登校になるとご自身のこれまでの育て方を後悔したり、他の人から「親が悪い」と受け取れるような失礼な言葉を言われることがあります。

後ろを向いて、これまでの育て方の問題点を探すよりも、これからできることを考えましょう。

この記事では、不登校と家庭環境の関係について解説します。

不登校の原因には、さまざまありますので、当然家庭環境も影響します。

一番そばにいるのがご家族ですから、良くも悪くもお子さんへの刺激になっています。

家庭環境の改善方法や子どもへの適切な対応、保護者ができる対策も紹介しています。

家族カウンセリングのプロによる解説で、この記事を参考に今日から家族関係の改善をはかりましょう。

執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)

- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績

- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。

→詳しいプロフィールはこちら

不登校の原因の全体像を知りたい方は、以下のまとめ記事をご覧ください

▶ 不登校の原因は?「理由がわからない」も含めて、考えられる心と体のサイン・症状を徹底解説

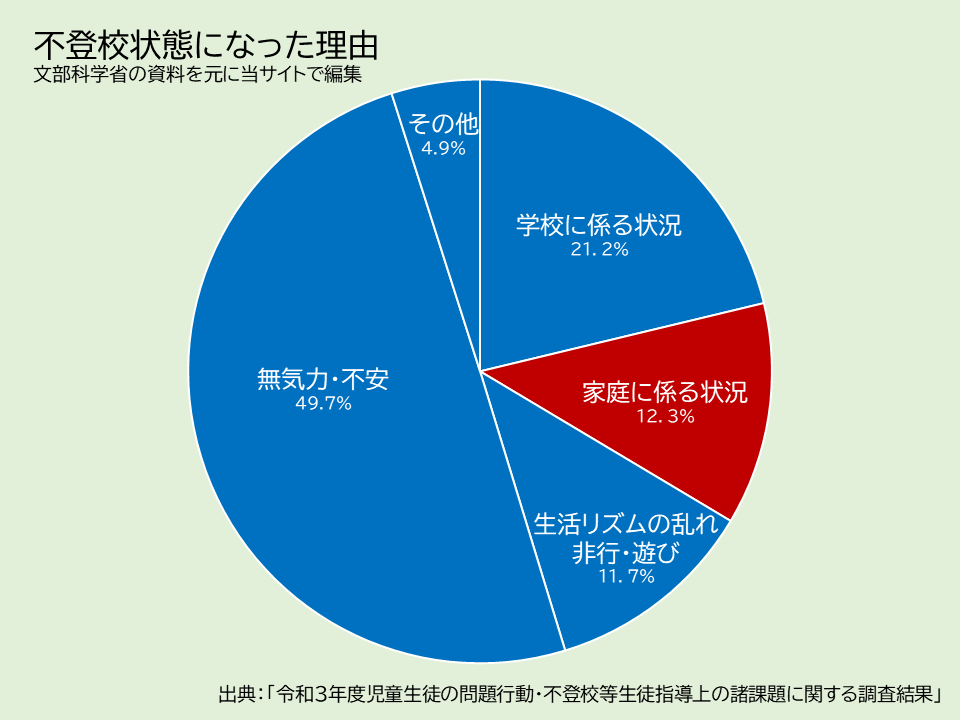

家庭環境が不登校へ直接影響するのは、全体の1/8程度

このグラフは文部科学省の資料です。

不登校状態になった理由として「家庭に係る状況」つまり家庭問題については12.3%が当てはまります。

つまり不登校の中の8人に1人が家庭問題が理由ということです。

それほど、多くはありません。学校の問題よりも少ないように見えます。

【関連記事】

▶ 【不登校の原因】なぜ理由がわからないの?文部科学省のデータと独自調査から

不登校の要因に家庭環境が間接に影響するのは8割近い

ただ、気をつけなければならないことがあります。

「家庭に係る状況」以外の不登校でも家庭の影響を受けていることがあるのです。

例えば、先ほどのデータで理由として一番大きい割合を占めるのは「無気力・不安」です。

子どもを無気力や不安にさせているのは、家族の接し方の影響かもしれません。

「生活リズムの乱れ・非行・あそび」にも家庭環境が影響します。

生活リズムが整わない、非行やいけない遊びにのめりこんでしまう場合

「家を出たい」「家に帰りたくない」という場合も少なくありません。

家庭だけの問題ではありません。また「家庭にはまったく問題がない」と言い切れる場合は多くはありません。

一方で「家庭の影響が100%」という場合もそれほど多くはありません。

学校や友人関係といった、他の要因と同じように冷静に見る必要があります。

不登校に繋がる家族の行動・心理の特徴

ここまで見てきたように、不登校の要因が家庭環境の場合もあります。

では、実際にどのような家庭環境だと不登校のリスクが高まるのでしょうか。

理由も含めて解説します。

過干渉・過保護

過干渉・過保護な親は、子どものすべての行動に口を出し、過度に保護する傾向があります。

このような親は、子どもの自立を妨げ、自己解決能力の発達を阻害します。

子どもは親の期待に応えようとし、プレッシャーを感じることが多くなります。

結果として学校生活にストレスを感じることがあります。

過干渉な親は、子どもが自分で問題を解決する機会を奪います。

例えば、宿題の手伝いを過剰に行ったり、友人関係のトラブルに直接口出しをしてしまう。

そうすると、子どもは自分で解決する力を身につけることができません。

子どもは何事にも親がいないと解決できなくなり、結果として不登校に繋がることがあります。

【関連記事】

▶ 不登校と過保護:その関係性と対応策|スクールカウンセラーが解説

無関心・放任主義

一方、無関心・放任主義な親は、子どもの生活にほとんど関心を持たず、子どもが何をしたいのか気にしません。

このような環境では、子どもは孤独を感じ、自己価値感が低下することが多いです。

親からの関心や愛情が不足すると、子どもは学校に行く意味を見失いがちになります。

放任主義な親は、子どもが求める指導やサポートを提供しないことが多く、子どもは自分の行動に自信を持てなくなります。

例えば、学習に対する指導が不足すると、子どもは学習に対する意欲を失い、学校での成功体験が減少します。

長期化すると、学校に行くこと自体が苦痛に感じられるようになります。

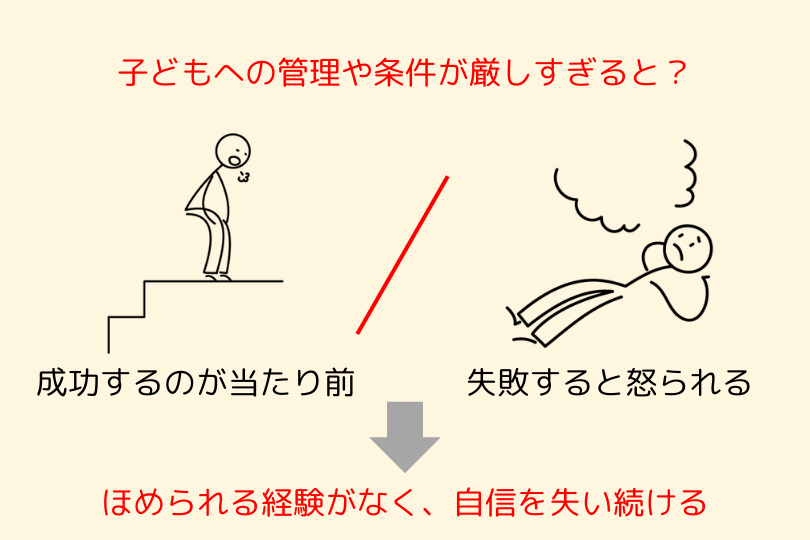

管理したり、いちいち条件を付ける

管理をしたりいちいち条件付けをすることは止めましょう。

子どもの行動に対して厳しい管理を行い、条件付きの愛情を与えることが多くなるからです。

例えば、「勉強ができたら褒める」「テストの点が悪いと怒る」といった行動です。

このような親の行動は、子どもの自己肯定感を著しく低下させ、ストレスを増大させます。

管理的な保護者の元で育つと、子どもは自己価値を親の評価に依存するようになります。

子どもは常に「保護者の期待に応えねば」というプレッシャーを持ち続けて、ストレスがたまります。

期待に応えるためには、失敗は許されず「できて当たり前」の状況が続きます。

その結果、うまくいっても自己肯定感が上がらず、失敗するたびに自己肯定感が下がるため、

子どもは自分に自信を持つことができなくなります。

【関連記事】

▶ 不登校と過保護:その関係性と対応策|スクールカウンセラーが解説

感情的に子どもを叱責したり、非難・否定をする

感情的に叱責・非難する保護者は、子どもの失敗や間違いに対して過度に感情的な反応を示します。

そのため、子どもは恐怖や不安を感じ、自分の意見を言えなくなります。

結果として、子どもは学校での人間関係にも不安を感じるようになり、不登校に繋がることがあります。

感情的な叱責は、子どもの自己評価に深刻なダメージを与えます。

子どもは「自分はダメな人間だ」と感じるようになり、他人とのコミュニケーションにも消極的になります。

特に学校での対人関係において、自分の意見を言えない、友達を作るのが難しいと感じるようになります。

褒めて伸ばすことにこだわりすぎる

褒めて伸ばすことは一般的には良いことですが、こだわりすぎるのは危険です。

子どもは親の褒め言葉がなければ自分に価値がないと感じることがあるからです。

常に褒められることだけを期待し、常に周囲の評価ばかり気にしてしまいます。

周囲から評価されないと自己価値感が低下し、学校生活でのプレッシャーが増すことがあります。

その結果、絶対にうまくいくことしかやらず、難しいチャレンジを避けます。

失敗を恐れて新しいことに挑戦しないため、成長の機会を逃してしまいます。

また、他人からの評価に過度に依存するため、自分の内なる価値を見出すことが難しくなります。

心配しすぎて、不安を子どもにぶつけてしまう

心配性で常に不安を抱える保護者は、自分の不安を子どもに鏡のように投影してしまいます。

子どもは保護者の不安を感じ取り、自分も同じように不安を抱えるようになります。

保護者の不安が強すぎると、子どもは学校生活に対しても過度な不安を感じ、不登校に繋がることがあります。

心配性の保護者は、子どもの些細な失敗や危険に過敏に反応します。

これにより、子どもは自分が何をしても失敗や危険が伴うと感じるようになり、積極的な行動ができなくなります。

学校での活動に対しても不安を感じるようになり、登校が困難になることがあります。

【関連記事】

▶ 【不登校と不安】子どもの不安の原因と今日から使える対策を心理師が解説

教育熱心で期待をかけすぎる

教育熱心で子どもに高い期待をかけすぎる保護者は、子どもに大きなプレッシャーを与えます。

子どもがその期待に応えられないと感じると、自己肯定感が低下し、ストレスが増加します。

その結果、子どもは学校に行くこと自体にストレスを感じ、不登校になることがあります。

教育熱心な親の期待は、子どもにとって達成が難しい目標であることが多いです。

これにより、子どもは自分の努力が常に不足していると感じ、自信を失います。

学校での評価も重要視され、成績が悪いときには大きなストレスを感じるようになります。

Aさんのご両親はとても教育熱心です。

特に母親は子どもを中学受験させるために、早いうちから塾に通わせていました。

Aさん自身は、それほど勉強が好きではなく、むしろ学校から帰宅後は友達と楽しく遊びたいのですが、ほぼ毎日塾や習い事が詰め込まれていて、友達とも遊べません。そして、Aさん自身は地元の中学校の吹奏楽部に入りたいと思っていますが、母親は「あなたは中学受験するのだから、あの中学校には行くわけないでしょ」といわれてしまいました。

そのうち、Aさんは疲れてしまい学校にも行けなくなってしまいました。

スクールカウンセラーが両親と面接で話を聞くと、母親は「私は中学受験に失敗しました。だから、あの子には中学受験を何としても合格してもらわないと困るのです」と訴えていました。

お子さんの気持ちを無視して、中学受験を押し付けたことによって、Aさんは友達と遊ぶこともできず、習い事ばかりで疲れ果てています。

Aさんの幸せより、母親の目的達成が重視されてしまい、Aさんは「生きていても楽しくない」状態になってしまいました。

当然ですが、「子どもの幸せ」を一番に考えるのが重要です。

親の行動・心理が子供に与える影響

自己肯定感の低下

家族、特に親の行動や心理が子どもに与える最も大きな影響の一つが、自己肯定感の低下です。

過度に干渉したり、条件付きでかわいがることで、子どもは自分自身に自信を持つことができなくなります。

自己肯定感が低下すると、子どもは学校での活動にも自信を持てず、不登校になるリスクが高まります。

過干渉な親のもとで育った子どもは、自分で何かを成し遂げる喜びを感じる機会が少なくなります。

親がすべてを決めてしまう環境では、子どもは自分の判断力に自信を持てず、常に不安を感じるようになります。

【関連記事】

▶ 子どもの自己肯定感を高めるための親のアプローチ

自己解決能力の不足

過干渉や過保護な親のもとで育つ子どもは、自分で問題を解決する能力が育ちにくくなります。

親がすべてを決めてしまう環境では、子どもは自分で考えて行動する機会が少なくなります。

自己解決能力が不足すると、学校での問題にも対応できず、ストレスを感じやすくなります。

親が子どもの宿題をすべて手伝ってしまう家庭では、子どもは自分で考える力を失います。

学校での課題や試験に直面したとき、自分で解決する力がないため、ストレスを感じやすくなります。

対人関係への不安

親が感情的に叱責したり、管理的な態度を取ると、子どもは人づきあいが苦手になります。

学校での友人関係や教師との関係に対しても恐怖心や不安感を抱き、不登校に繋がります。

感情的に叱責される環境で育った子どもは、他人とのコミュニケーションを避ける傾向があります。

親の過干渉や感情的な反応が続くと、子どもは友人関係の構築ができず、学校で孤立することがあります。

ここまで、不登校に繋がりやすい家庭の特徴をお伝えしてきました。 「うちも当てはまる…」と落ち込んでしまった方もいるかもしれません。 しかし、これらは「悪い親」という意味ではありません。 多くの場合、保護者の方は「子どものため」と思って行動しています。 大切なのは、これから どう改善していくかです。 ここからは、今日から実践できる具体的な改善策をお伝えします。

家庭環境を改善するための具体的なステップ

家庭環境が子どもの不登校にどのように影響するかを見てきました。

ここからは、不登校を予防する又は不登校になっても克服できる、家庭環境について6つのポイントをご説目します。

子どもの気持ちに寄り添い、共感する

家庭環境を改善するためには、まず子どもの気持ちに寄り添い、共感することが大切です。

子どもが感じていることを否定せずに受け入れ、その気持ちを理解しようと努めることが必要です。

親が子どもの話をじっくりと聞き、共感することで、子どもは安心感を得ることができます。

具体的には、子どもの話を聞く際に「つらかったね」「大変だったね」といった共感の言葉を使いましょう。

子どもは自分の感情を表現しやすくなります。

さらに、子どもの感情を受け止め、無理に意見を押し付けない姿勢が重要です。

過干渉・過保護を避け、自立を促す

親が過干渉や過保護を避け、子どもの自立を促すことが重要です。

子どもが自分で考え、行動する機会を増やすことで、自己解決能力が育ちます。

親が全てを決めるのではなく、子どもに選択肢を与え、自分で決める力を養うことが大切です。

具体的には、子どもの年齢や発達段階に応じて、自分でできることは任せるようにします。

失敗しても責めず、そこから何を学んだかを一緒に考えることで、子どもは自己成長を実感できます。

また、子どもの意見を尊重し、自分で決断する機会を提供することが重要です。

安心して過ごせる家庭環境を作り、コミュニケーションを大切にする

家庭が子どもにとって安心して過ごせる場所であることが重要です。

家庭内でのコミュニケーションを大切にし、オープンな対話を促進することで、子どもは自分の気持ちを自由に話せるようになります。

親が子どもの話を聞き、理解し、支える姿勢を持つことが大切です。

具体的には、家庭内で温かい雰囲気を作り、子どもが安心して過ごせるようにすることが重要です。

規則正しい生活を心がけ、安定した生活リズムを作ることも大切です。

また、家族で食卓を囲む時間を増やし、コミュニケーションを促進することが効果的です。

適切な距離感を保ち、子供の自主性を尊重する

保護者が適切な距離感を保ち、子どもの自主性を尊重することが重要です。

過度に介入せず、子どもが自分のペースで成長できるからです。

具体的には、子どものプライバシーを尊重し、過度な干渉を避けることが重要です。

子どもの興味や関心を尊重し、やりたいことを応援する姿勢を持ちましょう。

また、子ども自身のペースで成長できるように見守ることが大切です。

保護者自身のストレスを管理し、心に余裕を持つ

保護者自身がストレスを管理し、心に余裕を持つことが重要です。

保護者がストレスを感じていると、そのストレスが子どもに伝わり、子どもも不安を感じることがあります。

親がリラックスし、心に余裕を持つことで、子どもも安心して過ごすことができます。

具体的には、親が自分の趣味やリラックスできる時間を作ることが重要です。

友人や家族と悩みを共有し、気分転換になるような場所に出かけることも効果的です。

保護者自身が健康であることが、子どもの安心にも繋がります。

専門家のサポートも検討する

家庭内での対応だけでは解決が難しい場合、専門家のサポートを検討することも重要です。

スクールカウンセラーや外部の心理師に相談することで、専門的なアドバイスを受けることができます。

また、フリースクールやサポートグループの利用も効果的です。

専門家のサポートを受けることで、子どもと親が一緒に問題を乗り越えるための具体的な方法を見つけることができます。

家族療法や認知行動療法を受けることで、家庭内のコミュニケーションが改善され、不登校の原因を根本から解決する手助けとなります。

不登校支援団体や自助グループに参加することで、同じような悩みを持つ親との情報交換やサポートを受けることができます。

【関連記事】

▶ 不登校の相談はどこにすればいい?選び方を徹底解説

▶ 不登校への家族療法:コミュニケーションで問題を解決する

▶ 不登校への認知行動療法ではどんなことをするの?

まとめ

この記事では、不登校になりやすい家庭の共通点と改善策について紹介しました。

ご家族が「良かれと思ってしていること」がお子さんを苦しめてしまうことがあります。

お子さんのことを思っての対応が、お子さんを苦しめてしまうのは、とても悲しいことです。

お子さんへの思いやりが良い結果に結びつくために、この記事が参考になれば幸いです。

もちろん、いい考えが思いつかない場合は専門家の助言を利用することもおすすめします。

更新履歴

2024/02/09 記事掲載

2025/07/31 最新情報に更新

2026/01/05 最新情報に更新