まさか、うちの子が不登校になるなんて思ってもいなかった

小学校低学年から不登校なんて将来どうなってしまうのだろう

「学校行きたくない…」小学校低学年のお子さんが突然そう言い出したら、親としてどうすればいいのでしょうか?

朝になると「お腹が痛い」「頭が痛い」「学校行きたくない」と訴えたり、何も言わず泣き出す。――

そんなお子さんの姿を見て、途方に暮れる保護者は少なくありません。

※学校によっては、低学年(1・2年生)中学年(3・4年生)高学年(5・6年生)と分ける場合もありますが、

当サイトでは小学1年生、2年生、3年生を小学校低学年、4~6年生を高学年と2分割で考えます。

この時期のお子さんは、自分の気持ちをうまく言葉にできない場合があります。

「理由を教えてほしい」と思っても、本人にも説明できないことがほとんどです。

本人が話さないからと、無理に学校に行かせようとしたり、強く原因をたずねると、子どもを追い詰めてしまいます。

実は、不登校の原因がはっきりしなくても、適切な対応が取れます。

余計なプレッシャーを与えないことでお子さんが安心できる環境を整え、前向きな一歩を踏み出せます。

本記事では、小学校低学年の不登校の原因とその背景、保護者としてできることを具体的に解説していきます。

お子さんが笑顔を取り戻せるよう、一緒に考えていきましょう。

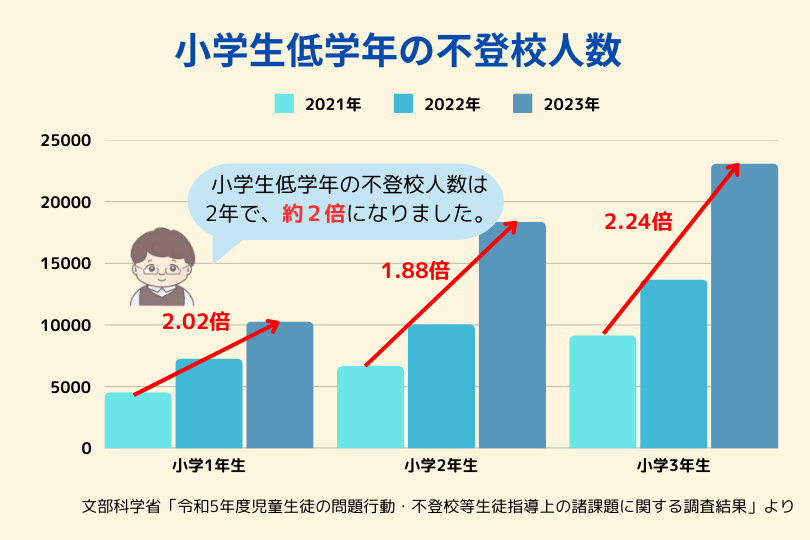

小学生低学年の不登校は、この2年で約2倍

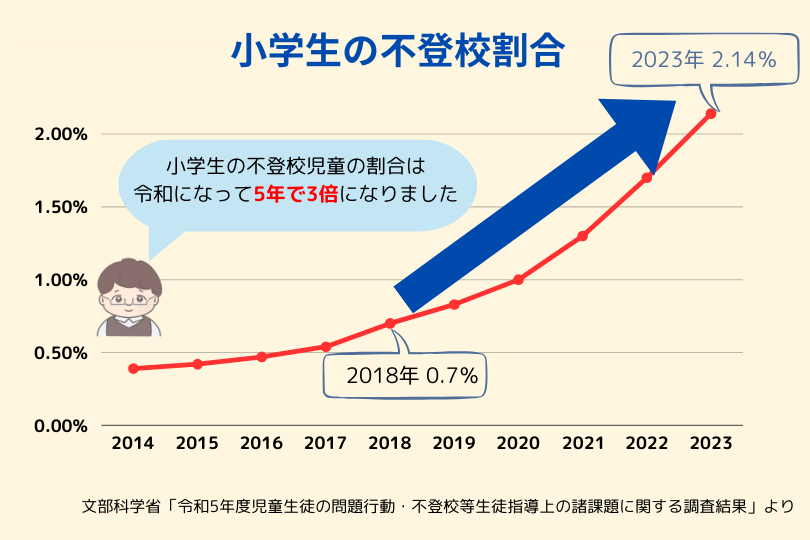

ここ数年で不登校の数は急増しています。

少子化で子どもの人数が減っているにもかかわらず不登校の人数は急激に増え続けています。

さらに低学年についてくわしく見ていきましょう。

文部科学省の調査によると不登校児童生徒数はここ数年で激増しています。

小学校低学年も児童の不登校児童数も2年間で2倍になっています。

子どもの人数が減っているにもかかわらず、不登校者数の増加ペースは衰えるどころかさらに急激に増えています。

このデータからもわかる通り、誰が不登校になってもおかしくない状態です。

決して不登校になることは「甘えている」わけでも「保護者の育て方の問題」でもありません。

低学年の子どもたちの不登校でよくある原因

低学年の子どもたちが不登校になる理由は、一つではありません。

勉強のこと、お友達のこと、先生のこと、さまざまなきっかけがあります。

そして、もしかしたら、お子さん自身もまだ気づいていない心のSOSかもしれません。

理由がわからない場合も多い

実は、不登校では「理由がわからない」が多くあります。

特に小学校低学年の時期は、自分の気持ちを言葉にしたり、順序良く筋道を立てて説明することが難しいため、うまく話せません。

あるいは、話している間に違う説明をしてしまい、それが実際にあったことだと思い込んでしまう場合もあります。

このような時に、いちいち問い詰めてもお子さんが苦しくなってしまうだけです。

多くの場合、不登校の原因がわからなくても問題解決ができます。

また、不登校の問題が解決すると、原因についても大した重要でないことに気づく場合もあります。

家族としては、お子さんを心配するあまりに、原因を追究しようとするかもしれません。

厳しく問い詰めた結果、問題が解決するどころか新たな問題が作られてしまうこともあります。

【事例】保護者が思い込みで問題を複雑にしてしまった場合

Aさん(小学2年生)は、なんとなく学校に行きたくなくなってしまいました。

心配した、ご両親はAさんに「何があったの?」「誰かに嫌なことされたの?」と聞きますが、Aさんは首を振るだけで答えてくれません。

最後には「何で答えられないの!」「はっきりしなさい」と言われて、泣き出してしまいました。

それ以来、Aさんは今まで大好きだったご両親を「こわい」と感じてしまうようになりました。

また、ご両親はAさんが何も答えないので、「そういえば、1年の時にBさんとケンカしたことがあった。今回もおそらくBさんが何かやったに違いない」と考えました。

そこで、学校に電話をし、「BさんがうちのAをいじめるから学校に行けなくなった。何とかしてほしい」と訴えました。

学校はBさんに事情を確認しますが「何もしてない」「1年の時は同じクラスで一緒に遊んでいたけど、2年になってクラスが別々になったので、ほとんど顔も見ない」ということでした。担任の先生や友達に聞いても「一緒にいるところを見ていない」と言います。

学校から「Bさんが意地悪をしたという事実はない」と説明を受けたご両親は「先生や友達が見ていないところでこっそり何かされているかも」BさんとBさんの保護者に謝罪を要求し、学校にも「事実を隠蔽している」と主張を始めました。

この事例では、保護者が「理由が知りたい」という思いから「Bさんに何かされたに違いない」と思い込んでしまいました。

実際にはBさんが何かをしたことがAさんの「学校に行きたくない理由」ではありません。

そのため、Bさんやその保護者に謝罪を求めても無駄ですし、学校が隠蔽している事実もありません。

この事例は極端ではありますが、似たような問題はとても多く見られます。

理由のない不登校が多いメカニズムについてはこちらの記事でくわしく解説しています。

▶ 【必読】学校に行きたくない、理由がわからない。背景と対処法を完全解説

勉強が難しい

小学校に入ると、ひらがなやカタカナ、簡単な計算など、少しずつ勉強が始まります。

もしかしたら、「だんだん難しくなってきた…」と感じているお子さんもいるかもしれません。

塾に通っていたり、幼稚園などで学習に取り組んできたご家庭のお子さんは、小学一年レベルの勉強はすぐに理解してしまいます。

そのため、小学校に入って初めて勉強する子にとっては「みんなができて自分だけできない」と感じてショックを受けてしまうかもしれません。

一方で、すでに塾や幼稚園で学習してきた子にとってはわかっている内容なので「つまらない」「楽しくない」と感じる場合もあります。

そして、授業中に座っていることが苦痛になってしまうこともあります。

- 授業についていけず、自信をなくしてしまう

- テストで悪い点を取ってしまい、叱られるのが怖い

- 周りの子と比べてしまい、焦りや不安を感じる

友人関係が難しい

低学年の子どもたちにとって、お友達との関係はとても大切です。

時には、お友達との間でうまくいかないこともあるかもしれません。

- お友達とけんかをして、仲直りのきっかけがつかめない

- 仲間外れにされてしまい、一人ぼっちを感じる

- お友達の言葉や態度が気になり、不安になる

小学校低学年の頃は、自分の気持ちに正直でありながら相手の気持ちを思いやることができません。

例えば、「遠慮」や「配慮」「気配り」といったものを小学校低学年の子に求めるのは無理です。

その結果、例えば相手の容姿や家庭環境についてストレートに伝えてしまうことで、

きつい言葉を言ったり言われたり、遠慮をしないことでトラブルになることがあります。

口で上手に表現ができないため、イライラすると相手をたたいてしまったり、

「貸して」や「一緒に遊ぼう」などと言えずに黙って遊び道具を奪うこともあります。

このようなことが子ども同士の関係のトラブルにつながります。

友人トラブルからいじめに発展することも

子ども同士、特にクラスメイトとのトラブルはいじめに発展することがあります。

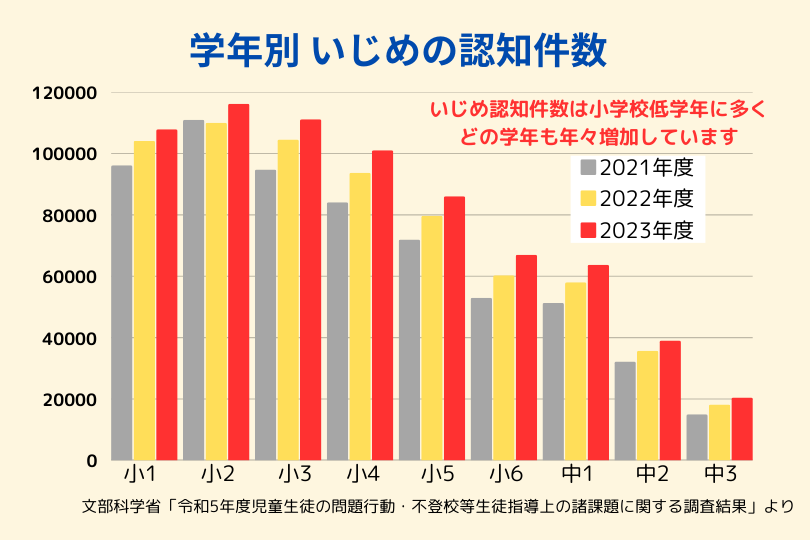

いじめの件数は小学校低学年が多く、年々増加している

この図は、文部科学省のデータを元に、いじめの認知件数についてまとめたグラフです。

このデータを見ると、いじめ認知件数は小学校低学年で多く、中学3年が一番少ないことがわかります。

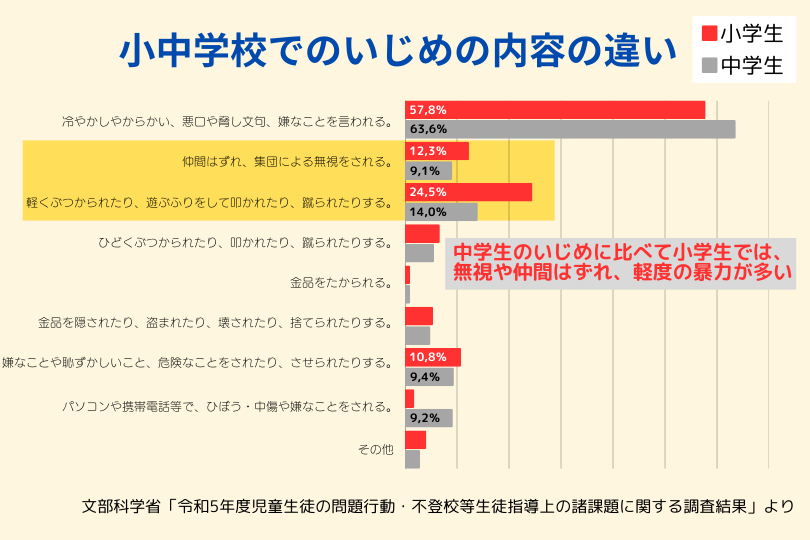

いじめの原因は、仲間外れや無視、暴力などが多い

中学生になると、苦手な人を避けたりうまく距離をとることができます。

またマナーとルールが身についてくるので、暴言や暴力を出すことが少なくなり、落ち着きます。

一方で、小学校低学年の頃は上手に気持ちを表現したり整理することができません。

そのため、暴力や無視などのトラブルになることがあります。

幼いころは「正直に話す」ことが良いことだと考えるため、トラブルになることもあります。

いじめと不登校の関係はこちらの記事でくわしく解説しています。

先生が怖い

低学年の子どもたちにとって、先生はとても大きな存在です。でも、もしかしたら、先生に対して怖いと感じているお子さんもいるかもしれません。

- 先生に叱られるのが怖い

- 先生に質問するのが恥ずかしい

- 先生の言動が気になり、不安になる

担任との関係についてこちらの記事でくわしく解説しています。

▶ 担任との関係が悪く不登校になった場合の適切な対応は?カウンセラーが解説

小学生低学年だからこそ不登校解決が難しい理由

ここまで、小学校低学年の頃は高学年や中学生と比べて、幼いことでさまざまなトラブルが起きて、それらが不登校につながっていることを解説しました。

不登校の解決に向けても、小学校低学年ならではの難しさがあります。

本人がカウンセリングで話したがらない

小学校低学年の場合、まだ幼いので不登校になった経緯や現在の気持ちを言語化することができません。

保護者やカウンセラーなどの言葉に誘導されやすく、事実とは異なる内容が「できごと」として独り歩きしてしまうことがあります。

箱庭を作ったり、絵を描いたり、プレイルームでの遊びを通して、お子さんを理解するアプローチもあります。

しかし、それらは時間がかかってしまうだけではなく、お子さんへの理解が正しいかどうかはわかりません。

原因が特定しにくい

そもそも、明確な理由のない不登校は小学校・中学校・高校を問わず多くみられます。

特に小学校低学年では、休むまでの経緯やその時の感情を言葉で充分に説明できません。

不安が強い

小学校低学年では、不登校になることはもちろん、学校に行くことも初めての経験の連続です。

「勉強ができないと大変なことになる」

「将来自分はどうなってしまうのか」

「お母さんやお父さんと離れたくない」

など、表現はさまざまな形で不安がわいてきます。

当然ながら、お子さんの不安な様子を間近で見ている保護者の皆さんも不安で仕方がないでしょう。

保護者の方が、不安を打ち消そうと、「いつまで泣いてるの」「いいから学校に行きなさい」などと

お子さんに強く言ってしまうことで、お子さんの不安がさらに強まってしまうという悪循環もみられます。

保護者の気分の安定が重要

ある程度自立している中学生や高校生に比べて、小学生低学年では生活全般に保護者の関わりが必要になります。

保護者が動揺をしていたり、気分の激しい波がみられる場合、お子さんの感情も強く影響を受けてしまいます。

ある程度まで成長すれば、「ちょっと離れよう」とか「何か怒ってるけど、自分とは関係ないからいいや」などと、

子ども側から保護者と距離をとることができますが、小学生低学年の頃は保護者の影響をもろに受けてしまいます。

そのため、お子さんの気持ちの安定には保護者のメンタル面の安定が重要になります。

学校との連携が必要

すぐに再登校を目指す必要はありませんが、学校との連携は欠かせません。

特に小学校低学年は義務教育の前半の時期として「子どもの教育を受ける権利」を確保することが重要です。

登校できない場合でも学校と協力して、子どもの教育を保証することが求められます。

不登校のサイン、見逃さないで

お子さんが不登校になりかけているとき、いくつかのサインを見せる場合があります。

早めに気づいて、お子さんの気持ちに寄り添ってあげることが大切です。

- 朝になるとお腹が痛い、頭が痛いと言う

- 夜になると学校の話を避ける

- 家でイライラしたり、怒りっぽくなる

- ゲームや動画に没頭し、現実逃避する

- 食欲がなくなる、眠れなくなる

これらのサインに気づいたら、まずは、お子さんの話をじっくり聞いてあげてください。

「どうして学校に行きたくないの?」と問い詰めるのではなく、「何か困っていることある?」「話したくなったら、いつでも聞くよ」と、安心できる雰囲気を作ることが大切です。

保護者ができること、焦らず、ゆっくりと

お子さんが不登校になったとき、親御さんは不安や焦りを感じるかもしれません。でも、まずは、お子さんの気持ちを受け止め、安心できる環境を作ってあげてください。

無理に学校に行かせない

「学校に行かないと、将来困る」「みんな行ってるんだから、あなたも行きなさい」そんな言葉は、お子さんをさらに追い詰めてしまうかもしれません。まずは、「今はゆっくり休んでいいんだよ」「学校に行かなくても、あなたのことが大好きだよ」と、安心させてあげてください。

お子さんの気持ちに寄り添う

「学校に行きたくない」には、きっと理由があります。「甘えているだけ」と決めつけず、お子さんの気持ちに寄り添い、じっくり話を聞いてあげてください。「そうなんだね」「辛かったね」と、共感する言葉を伝えながら、お子さんの気持ちを受け止めてあげましょう。

専門機関に相談する

お子さんの状況が心配な場合や、どうしたらいいか分からない場合は、一人で抱え込まずに、専門機関に相談してみましょう。

- 学校の先生やスクールカウンセラー

- 児童相談所

- 医療機関(小児科、児童精神科など)

- 不登校支援団体

専門家の力を借りながら、お子さんに合ったサポートを見つけていきましょう。

初期対応についてくわしくはこちらの記事で解説しています。

▶ 子供が学校に行きたくないと言ったら?小学生の親が知っておくべきこと

不登校へのカウンセリング(小学生低学年の場合)

不登校の問題解決にはカウンセリングがとても役立ちます。

しかし、カウンセリングにも実はさまざまなアプローチがあり、選び方次第では必要以上の時間とお金だけがかかってしまうことがあります。

小学生低学年だからこその不登校の特徴を踏まえた、カウンセリングを選ぶ必要があります。

費用的にも時間的にも効率よく問題解決したいですよね。

私は、25年以上の不登校の子どもと保護者のカウンセリングを行ってきて、「最初からここで相談すればよかった」「これまでは受けていたのは本当に意味のないカウンセリングだった」などと言う声をたくさん聞いてきました。

みなさんはぜひ失敗のないカウンセリング選びをしてください。

ブリーフセラピー(短期療法)

ブリーフセラピーはこんな人におすすめ

- ただ、話を聞いてもらうだけではなく、具体的なアドバイスが知りたい。

- 本人(お子さん)がカウンセリングを拒否していて、まずは保護者だけで相談したい。

- 原因を突き詰めるよりも、一日も早く問題を改善したい。

- 子どもの不登校だけでなく、家族のことや、自分自身のことなどいろいろ相談したい。

ブリーフセラピー(短期療法)は、不登校の家族を取り巻くさまざまな悪循環を断ち切り、問題解決を図ります。

保護者の方がお子さんへ、今までと同じ声かけや働きかけを続けても変化はみられません。

一方で、「ちゃんと見なさい」と言われるより「見てはダメ」と言われた方が、見たて気になってしまうように、

少し声かけを工夫することで、お子さんの日常に変化が出てきます。

ブリーフセラピーは、働きかけを工夫することで変化を生み出すアプローチです。

もともと家族カウンセリングの手法を進化させているため、以下のような内容も同時に相談できます。

ブリーフセラピーで相談できること

- お子さんが不登校になったことでの親子関係の改善

- 子どもへの対応方法に夫婦の意見が異なる場合の調整

- 例えば祖父母が勝手な動きをしたり、余計なことを言うなど、他の家族への対応

- 担任や管理職など学校とうまくいくための対応。

不登校になった理由がわからない原因不明の場合やパニックや過敏性調節障害などにも効果があります。

数回のカウンセリングで劇的な改善が期待できます。

お子さん本人がカウンセリングを受ける必要はなく、保護者の方だけで面接をすすめられます。

面接自体も楽しく進む場合が多く、お子さんにもご家族にも負担が少ないのが特徴です。

ブリーフセラピーに関してはこちらに記事でくわしく解説しています。

▶ 不登校へのブリーフセラピー:コミュニケーションで問題を解決する

認知行動療法

認知行動療法はこんな人におすすめ

- 頭でしっかり理解しながら問題解決をしたい

- 宿題をしたり、課題を出されると積極的に取り組める

認知行動療法(CBT)とは、考え方や行動のパターンを見直すことで、気持ちを楽にする方法です。

例えば、「学校に行けない自分はダメだ」と考えてしまうお子さんには、「学校に行けないのは、何か理由があるからかもしれない」「今は休む時期なのかもしれない」と、別の考え方を提案してみます。

また、「お友達と仲良くできない」と悩んでいるお子さんには、「まずは、挨拶だけでもしてみよう」「もし、話せなくても、また明日チャレンジしてみよう」と、小さな目標を設定し、成功体験を積み重ねていくことも有効です。

CBTは、専門家の指導を受けながら行うのが理想的ですが、家庭でも、CBTの考え方を取り入れた声かけをすることで、お子さんの気持ちを楽にすることができます。

不登校への認知行動療法についてはこちらの記事でくわしく解説しています。

▶ 【具体的】不登校への認知行動療法 内容と効果を公認心理師が解説

医療機関を受診する必要性の判断?

お腹痛いといっているけれど、病院に連れて行くべきかしら

本人が「お腹が痛い」「頭が痛い」などの身体症状を訴えている場合や、

下痢や発熱などがみられる場合は、必ず医療機関を受診することをおすすめします

「忙しくて時間が取れない」とか「変な病気と言われたら困る」あるいは「どうせ甘えているだけで大したことないはず」などの理由で、病院受診をためらう保護者の方が少なくありません。

しかし、子どもが痛みを訴えているのに病院に行くなど「治そう」と働きかけをしないことは、虐待(ネグレクト)になる場合もあります。

不登校の背景には、発達障害や、不安症などの病気が潜んでいることがあります。

気になる症状があれば、医療機関を受診しましょう。

その結果「特に異常なし」となればそれも一つの役立つ情報になります。

まずはかかりつけの小児科へ

受診する場合は、まずは予防接種や健診などで利用している、かかりつけの小児科がいいでしょう。

お子さんのこれまでの成長過程を把握しているおり、多くのお子さんを見ています。

最近は小児科学会などでも不登校の子どもたちへの対応についてマニュアルなどが作成されています。

精密検査などが必要な場合は、紹介状を出してもらえるので、他の病院へもスムーズに受診できます。

また、お子さんにとっても知らない病院に行くよりも、慣れている病院の方が安心します。

診断書をもらうと介護休暇の申請も可能

特にお子さんが小学校の低学年の場合、学校を休んだ際に1人で自宅で留守番させるわけにはいきません。

共働き家庭やひとり親家庭などで平日の日中に家族が不在の場合は、仕事を休んで付き添う必要が出てきます。

最初のうちは、有給休暇を取得して休んでも、欠席が長引けば有給休暇もなくなってしまいます。

そこで、医師の診断書などを添えることで介護休暇を利用することができます。

介護休暇の取得については、それぞれの会社によって実際の運用が異なる場合があります。まずはご自身の職場の就業規則などをご確認ください。

1人で考え込まずに、適切な情報収集で、対応方法がわかる

この記事では、小学生低学年の時期の不登校について、原因や対応方法について紹介しました。

お子さんが、小学生になって初めてのことだらけで戸惑うように、保護者の方もすべてが初めての経験でしょう。

兄や姉がいたとしても、「この子のこの時期の子育て」は初めてです。

未知の状態で一人で悶々と考えていてもいい答えは出ません。適切な情報収集が必要です。

このサイトでは、不登校に関する情報を網羅していますので、ぜひとも他の記事も参考にされてください。

また、対応方法などについて相談したい場合は、初回無料のカウンセリングを実施しています。

お子さんが参加しない保護者だけの相談も可能です。お気軽にご相談ください。