- 場面緘黙症の定義と症状がわかる

- 場面緘黙症の原因とメカニズムが理解できる

- 場面緘黙症の診断基準と治療法がわかる

- 場面緘黙症の子どもへのサポート方法がわかる

- 場面緘黙症に関する相談先を知れる

「うちの子、場面緘黙症かもしれない…」

そう感じていませんか?

場面緘黙症とは、家では話すことができるのに、特定の場所や状況になると話せなくなる不安障害の一種です。

この記事では、場面緘黙症の原因や症状、治療法、そして克服・改善する方法まで、専門家の監修のもと徹底的に解説します。

「場面緘黙」とは、ある場面では話すことができるのに、別の場面では話せなくなる症状のことです。

この記事では、場面緘黙に悩むお子さんたちをサポートする方法や対応を解説しています。

執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)

- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績

- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。

→詳しいプロフィールはこちら

不登校の原因の全体像を知りたい方は、以下のまとめ記事をご覧ください

▶ 不登校の原因は?「理由がわからない」も含めて、考えられる心と体のサイン・症状を徹底解説

場面緘黙症って?

場面緘黙症は、選択性緘黙症とも呼ばれます。

これは、特定の場所や状況下で、話したいのに話せない状態が続くことを指します。

例えば、家では家族と普通に会話できるのに、学校や幼稚園、習い事などでは一言も話せなくなることがあります。

場面緘黙症は「わがまま」でも「親の育て方」が原因でもありません

場面緘黙症は、本人の意思とは関係なく話せなくなる症状であり、決して「わがまま」や「親の育て方が悪い」ことが原因ではありません。

不安や緊張が強く、話したくても話せない状態なのです。

場面緘黙症の原因とメカニズム

場面緘黙症の原因はまだ完全には解明されていませんが、添付資料やこれまでの研究から、以下の3つの要因が考えられています。

- 遺伝的要因

- 場面緘黙症は、遺伝的な要因も影響している可能性が示唆されています。

- 脳の機能的な要因

- 脳内の神経伝達物質の働きや、扁桃体と呼ばれる部位の活動が関係している可能性が考えられています。

- 環境要因

- 転校、引っ越し、いじめなど、環境の変化がきっかけで場面緘黙症を発症することもあります。

場面緘黙症はなぜ起こる?

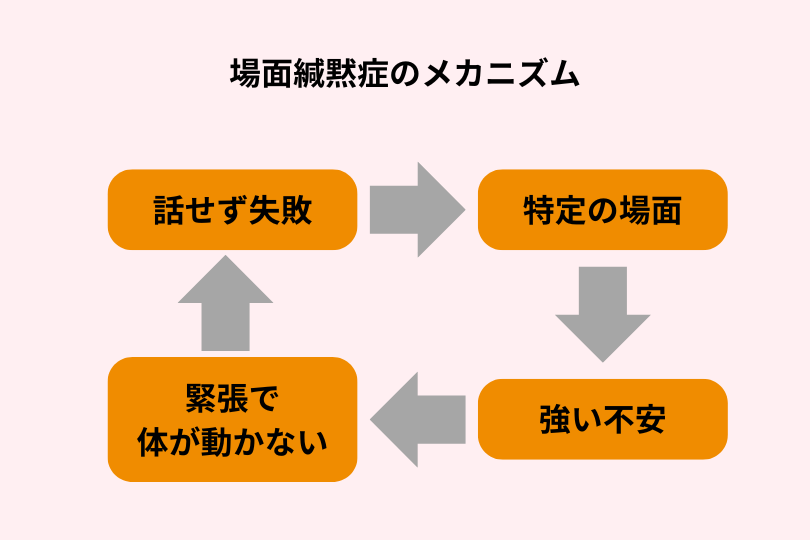

場面緘黙症は、特定の場面で強い不安を感じ、その不安が話すことを妨げていると考えられています。

不安を感じると、脳内でノルアドレナリンという物質が分泌されます。

ノルアドレナリンが分泌されると、心拍数や血圧が上昇し、筋肉が緊張するなどの身体的な反応が起こります。

この状態が続くと、話すことが困難になることがあります。

話すことができない経験を持つとそれが失敗体験となります。

再び似た場面に遭遇すると、失敗体験がさらに不安を高め、極度の緊張となり、また話せなくなるのです。

もし、緊張する場面が学校だった場合、学校のことを考えるだけで不安になってしまい、学校に行くことが怖くなります。

場面緘黙症の症状

場面緘黙症の症状は、以下のように分類されます。

- 緘黙

- 全く話せない状態

- 低言語

- 小声で話したり、特定の人とだけ話せる状態

- 非言語コミュニケーションの障害

- 表情やジェスチャーなどが乏しい状態

話せないだけでなく、表情が硬くなったり、視線を合わせられなかったり、緊張して体が震えたりすることもあります。

場面緘黙症の診断と治療

場面緘黙症は、早期発見・早期治療が重要です。

まずは、かかりつけの小児科に行くことをおすすめします。

場面緘黙症の診断基準

場面緘黙症の診断は、アメリカ精神医学会が発行している「精神障害の診断と統計マニュアル(DSM-5)」に基づいて行われます。

主な診断基準は以下の通りです。

- 特定の社会的状況で一貫して話すことができない。

- 話すことができないことが、学業や職業、社会生活に支障をきたしている。

- 少なくとも1ヶ月間以上症状が続く。

- 他のコミュニケーション障害(吃音など)や精神疾患(自閉スペクトラム症など)では説明できない。

場面緘黙症の治療法

特定の場面での不安の高まりにより、緊張してしまい身体が動かなくなり、話ができなくなるのが場面緘黙症です。

したがって、特定の場面での不安と緊張を減らすことが、場面緘黙症の改善には効果的です。

特に、以下の3つの方法は場面緘黙症の改善に効果があるとされています。

認知行動療法

不安を軽減するための具体的な考え方や行動を学ぶ心理療法です。場面緘黙症の治療において最も効果的とされています。

ブリーフセラピー(家族療法)

ブリーフセラピーでは、全く異なる2つの方法で、特定の場面でも不安や緊張が高まらないことを目指します。

「不安になったらどうしよう」「緊張しないようにしよう」などと考えれば考えるほど、緊張や不安は高まる悪循環にはまってしまいます。

そこで、不安や緊張を無理になくそうとせず、上手に利用することを考えていきます。

もう一つの方法として、緊張しない場面の要因を明確にして、緊張する場面にも応用をすることがあります。

ここでは、笑いを使うことで不安や緊張を和らげて話せるようになった事例を紹介します。

前の学校で何も話さないことで嫌がらせをされて転校してきた小学5年生の男児Aさん。教室でも全く話さないため、困った担任がスクールカウンセラーに紹介してきました。

「教室では何も話さないので、カウンセラーの力で話ができるようにしてください」というムチャ振りでした。

突然連れてこられた相談室、Aさんは不安になり緊張MAXの状態です。そこで、カウンセラーはAさんに話しかけることをせず、「そこのソファーでのんびりしていていいよ」と伝えました。

Aさんはソファーに座ると、何も言わないカウンセラーの方をチラチラと見てきます。しばらくしてから、Aさんがカウンセラーの方を見た時に、カウンセラーは面白い顔(変顔)をして見せました。

最初は驚いた顔をして別の方向を向くAさん。またカウンセラーの方を見るとカウンセラーは別の変顔をしていました。無言ながらも肩を震わせ笑うのを我慢しているAさん。カウンセラーの変顔は止まりません。

しばらく変顔をし続けたカウンセラーは「あ~、もう疲れちゃったよ。ところで君の名前を教えて」とAさんに話しかけました。Aさんは小さい声ながらも自分の名前を答え、その後のカウンセラーの質問にも答えるようになりました。

その後、カウンセラーとは話せるようになったAさん。教室では相変わらず話せませんが、相談室でカウンセラーと一緒なら担任の先生と話せるようになりました。その後、担任の先生がいれば、クラスメイトとも話せるようになり、最終的にはカウンセラーや担任がいなくても友達と話せるようになりました。

実際に筆者が体験した事例について、本人と保護者の同意を得て紹介します。

(プライバシーに配慮して一部内容を加工しております)

このように、緊張や不安の高まりを笑いで抑えました。

また話すことができる人をカウンセラーから、担任、そして同級生へと徐々に広げていきました。

この事例は、本人へのアプローチでした。

お子さんがカウンセリングを拒否している場合も多いでしょう。

その場合でもブリーフセラピーであれば保護者や担任など周囲の大人が相談をすることで、場面緘黙を改善させることができます。

薬物療法

児童精神科など病院を受診した際に薬物療法がおこなわれることがあります。

抗不安薬や抗うつ薬などを使用することで、不安や緊張を抑える効果があります。

場面緘黙症は成長とともに治る?

場面緘黙症は幼いお子さんに多くみられます。

年齢を重ねることで、不安な場所を回避できたり、緊張を和らげる方法を身につけるからです。

適切な治療を受けずに放置すると、不登校や引きこもりなどの二次的な問題に発展する可能性もあります。「もしかして…」と思ったら、一人で悩まず、まずは専門家に相談してみましょう。

場面緘黙症の子どもへのサポート

場面緘黙症のお子さまをサポートする上で大切なことは、以下の3点です。

- 本人の気持ちを理解する

- 話せないことを責めたり、無理強いしたりしないようにしましょう。

- 安心できる環境を作る

- リラックスできる場所や時間を確保し、安心感を与えましょう。

- スモールステップで目標を立てる

- 小さな目標を立て、達成感を味わえるようにサポートしましょう。

保護者の皆様へ

お子さまが場面緘黙症かもしれないと感じたら、まずは専門機関に相談することをおすすめします。

医療機関(精神科、心療内科、小児科など)や、教育相談センター、発達障害者支援センターなどで相談できます。

学校関係者の皆様へ

場面緘黙症のお子さまは、話せないことをからかわれたり、無理に話させられたりすることで、さらに不安を強めてしまうことがあります。

そのため、周りの子どもたちへの啓発や、先生方との連携が重要です。

【関連記事】

▶ おちつきがない・集中できない・忘れ物をする:ADHD(注意欠陥多動症)

▶ 聞く、話す、読む、書く、計算、推論などが難しい:LD Learning Disability(学習障害)

▶ 【不登校と発達障害】ASDについて特徴や改善法などを徹底解説

よくある誤解

話さないのはワガママ?

学校で話せないけど、家では元気に話せているし。たんなるワガママなのでは?

学校でも我慢すれば話せるようになるかも。

話せる場面と話せない場面があること自体が「場面緘黙」の特徴です。

わがままでもないですし、無理に話させるのはおすすめしません。

不安の少ない家庭ではよく話すのに、学校では話せないので、単なるワガママだと思われる時もあります。

話せる場面と話せない場面があること自体が「場面緘黙」の特徴です。

ワガママではなく、話したくても話せないんだということを理解してあげることが大切です。

親の育て方が原因ではない

先ほど場面緘黙症のメカニズムで紹介したように、場面緘黙の原因として遺伝的要因・脳の機能的な要因・環境要因が複雑に絡んでいます。

したがって、「親が過保護だから」または「厳しすぎるからだ」という意見は、大きな誤解です。

緘黙に悩んでいる本人は、とてもおとなしい性格をしていて、周りの変化に敏感です。

緘黙のある子どもの親と、緘黙のない子どもの親には違いがないことがはっきりしており、育て方に問題があるという説は撤回されています。

過保護や厳しさなど親の育て方が原因ではありません。

どの家庭でも起きる可能性はありますし、早めに対応することでお子さんの困り感を軽減することができ案す。

緘黙に悩むこどもたちをどうサポートできるか

学校や他の人の前で話せないこどもは、「話さない」のではなく、「話したくても話せない」のです。

できないことを無理にさせられたら、誰でもストレスですよね。

話さないことを責めたり、話すよう強要するのはやめましょう。

緘黙についてよく知らないので、良かれと思って話すよう無理強いしてしまう先生もいます。

なので、親は「緘黙」について先生に伝えて理解してもらうと、学校を安心できる場所にしてあげられるでしょう。

書くことでコミュニケーションできるようなら、筆談したり、話さなくても遊べる方法を試したり、いろいろ方法があります。

さいごに

話したくても、緊張して話せなくなってしまう症状「緘黙」についてご紹介しました。

誤解されやすい症状なので、なかなか相談できずに、長い間悩んでおられるかもしれません。

緘黙について正しい知識が広がれば、もっとみんなが安心して、いきいきとした毎日が送れます。