最近、うちの子、学校に行きたがらない。

理由を聞いても『別に…』としか言わない…

このままずっと学校に行けなかったらどうしよう…

朝になると体が動かないみたい。

でも、家ではゲームしてるし、もしかして怠けてるだけ?

「朝になっても起きてこない」「理由を聞いても『別に』としか言わない」「ゲームばかりで何もしようとしない」――お子さんのこうした様子を見て、「もしかして怠けているだけなのでは?」と感じてしまうことはありませんか。

毎日、学校へ行けない我が子を見守りながら、不安と焦りで胸がいっぱいになる保護者の方は少なくありません。「このままで本当に大丈夫なのだろうか」「いつまでこの状態が続くのだろうか」という思いを抱えながら、日々を過ごしていらっしゃることと思います。

文部科学省の調査によると、不登校の主な要因として「無気力・不安」を挙げた教師の回答が最も多く、全体の半数以上(55.3%)を占めています。

つまり、原因がはっきりしないまま学校に行けなくなるお子さんは、決して少なくないのです。

無気力型不登校は、決して「怠け」や「甘え」ではありません。

お子さんなりの心や体のエネルギーが低下しているサインなのです。

適切な対応とサポートがあれば、必ず克服できます。

執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)

- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績

- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。

→詳しいプロフィールはこちら

この記事は、不登校の原因の中で「無気力型不登校」について解説しています。

その他の不登校の原因については、以下のまとめ記事からご確認ください。

無気力型?「怠け」との違いと見極めポイント

無気力型不登校とは、学校に行こうという気持ちや意欲そのものが湧いてこない状態を指します。

「行きたくない理由」がはっきりしているわけではなく、むしろ「なんとなく行けない」「動く気力がない」という状態が続くのが特徴です。

「怠けている」「サボっている」と誤解されやすいのですが、お子さんはさまざまなことを考えています。

学校に行けないことに罪悪感を覚えたり、どうすればよいか分からず混乱している子も少なくありません。

【無気力型不登校の特徴チェックリスト】

お子さんに以下のような様子が見られる場合、無気力型不登校の可能性があります。

- 朝、起きられない、体がだるそう。

- 学校へ行く時間になると、気分が悪くなったり、頭痛や腹痛を訴えたりする(でも、学校を休むと元気になる)。

- 学校に行かない理由を聞いても「わからない」「別に」「めんどくさい」など、はっきり答えない。

- 以前は好きだったこと(趣味、部活、友人との交流など)にも興味を示さなくなった。

- 家でゴロゴロしていることが多い、ぼんやりしている時間が増えた。

- 好きなゲームや動画視聴など、限定的なことには集中できる。

- 表情が乏しくなった、口数が減った。

- 将来のことや目標について話さなくなった。

- 昼夜逆転など、生活リズムが乱れている。

これらの特徴はあくまで目安です。

いくつか当てはまるからといって、すぐに無気力型と断定できるわけではありません。

お子さんの様子を客観的に把握するヒントとして活用してください。

無気力と「怠け」は大きく違う

「怠け」や「サボり」は、やろうと思えばできるのにやらない選択をしている状態です。

一方、無気力型不登校のお子さんは、「動けない」状態にあります。

例えるなら、スマホの充電切れに似ています。バッテリーが0%になったスマホは、どんなに叩いたり強く刺激を与えたところ、充電しないと反応しません。お子さんにも心のエネルギーを回復する充電(休息)が必要なのです。

なぜ?無気力になってしまう背景にあるもの

無気力の背景には、一つの原因だけでなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。

お子さん一人ひとり、その背景は異なりますが、文部科学省の最新のデータを元に主な要因をご紹介します。

自己肯定感の低下

テストの点数が思うように取れない、友達との関係がうまくいかない、先生に叱られることが続いたなど、小さな失敗体験の積み重ねにより、「自分はダメな人間だ」という思いが強まっていきます。

こうした思いが、「どうせ頑張っても無駄」という無力感につながります。

▶ 自己肯定感を高めようとすると逆効果|不登校の子へ親ができること

友人関係・教師との関係

文部科学省のデータによると、不登校の要因として「友人関係」を挙げた児童生徒は小学校で20.0%、中学校で27.9%に上ります。

また、「教師との関係」を要因とする割合は小学校で6.5%、中学校で8.2%となっています。

人間関係のストレスが、学校という場所そのものを苦痛にしてしまうことがあります。

学業のつまずき

「授業についていけない、わからないことが増えてきた、でも恥ずかしくて誰にも言えない」

という状況が続くと、学校そのものが苦痛の場所になってしまいます。

文部科学省のデータでは、学業不振を要因とする割合は小学校で6.5%、中学校で7.3%となっています。

特に、つまずきが早い段階で起きていると、その後の学習すべてに影響が出てしまいます。

授業がわからないお子さんにとって、毎日5~6時間、教室で静かに座っていなければならない状態は苦痛以外の何物でもありません。

▶ 【学校にいきたくない】子どものストレスの原因と対処法を心理師が解説

ストレスや心身の疲労

人間関係のトラブル、部活動でのプレッシャー、家庭内の緊張など、継続的なストレスは、心身ともに疲れさせます。

文部科学省のデータによると、不登校の児童生徒のうち「からだの不調」や「気持ちの落ち込み・いらいら」を感じていると回答した割合は、小学校で72.5%、中学校で73.0%に達しています。

7割以上のお子さんが深刻な心身の不調を抱えているのです。

生活リズムの乱れ

夜更かしが続いて昼夜逆転し、朝起きられなくなる。すると、ますます学校から遠ざかり、自己肯定感がさらに下がるという悪循環に陥ります。

文部科学省の調査では、生活リズムの乱れを要因とする割合は小学校で23.0%、中学校で28.9%となっています。

▶ 不登校と昼夜逆転:子どもの生活リズムを整えるためのヒント

特別な教育的支援ニーズ

発達特性がある場合、学校という環境そのものが非常に大きな負担になっていることがあります。

音に敏感で教室がつらい、人の気配に疲れやすい、予定の変更に対応できないなど、周囲には見えにくい困難を抱えていることもあります。

文部科学省の最新の調査では、特別な教育的支援ニーズのある児童生徒が不登校全体の約12〜13%を占めています。

▶ HSC(繊細すぎるお子さん)の不登校対応【公認心理師解説】

無気力の背景には、起立性調節障害、慢性疲労症候群、甲状腺機能低下症などの病気が隠れていることもあります。

必要に応じて、病院受診をおすすめします。

▶ 不登校の子どもは病院に行くべき?受診すべきサインと判断ポイント

重要なのは、無気力を「単なるなまけ」と思い込むのではなく、「動きたくても動けない」状態にある可能性を理解することです。

原因を無理に特定しようとするより、まずはその状態を受け止め、エネルギーを回復させることに焦点を当てましょう。

無気力とうつ病の違い:専門的介入が必要なサイン

無気力型不登校とうつ病は別のものですが、長期間無気力な状態が続くことで、うつ病に発展する可能性もあります。

特に注意が必要なのは、以下のようなサインが見られる場合です。

- 「死にたい」「消えたい」といった希死念慮が見られる場合は、すぐに専門家の助けが必要です

- 「自分が悪い」「自分のせいで家族が苦しんでいる」といった強い自責感が続いている場合も要注意です

- 頭痛、腹痛、めまい、食欲不振などの身体症状が顕著に表れている場合は、医療機関での診察が必要です

こうした兆候が見られる場合は、早めに医療機関(児童精神科、心療内科など)を受診することをお勧めします。

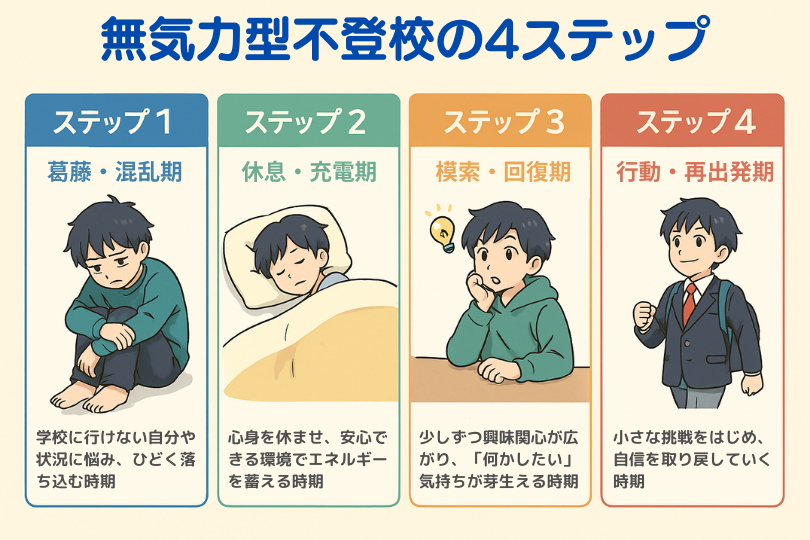

回復への道のり:無気力型不登校の4つのステップ

無気力型不登校からの回復は、一直線に進むわけではありません。

多くの場合、いくつかの段階を経て、少しずつエネルギーを取り戻していきます。

ここでは、一般的な回復のプロセスを4つのステップに分けて見ていきましょう。

不登校の克服までのプロセスは個人差が大きくあります。

順番がずれたり、ステップを踏まずに解決することもあります。

ステップ1:【混乱・葛藤期】学校に行けない自分や状況に悩み・混乱する

子どもの状態

学校に行けない罪悪感、焦り、自己嫌悪、原因がわからない混乱などを抱えています。

朝起きられない、体調不良を訴えるなど、心身のエネルギーが著しく低下している状態です。

周りからの刺激に過敏になり、部屋に閉じこもりがちになることも。

保護者の心理:

「なぜ?」「どうしてうちの子が?」という戸惑いや不安、苛立ちを感じやすい時期です。

ステップ2:【休息・充電期】心身を休ませ、安心できる環境でエネルギーを蓄える時期

子どもの状態

学校に行かない(行けない)ことを受け入れ始め、一時的に安定を取り戻します。

しかし、依然としてエネルギーレベルは低く、活動意欲も乏しい状態です。

この時期は特に「からだの不調」「気持ちの落ち込み」「生活リズムの乱れ」

が顕著な場合があります。

好きなこと(ゲーム、ネットなど)に没頭し、現実逃避することも。

心身をしっかり休ませ、エネルギーを充電することが最優先の時期です。

保護者の心理

子どもが落ち着きを取り戻したことに安堵する一方、

「このままでいいのか」「いつまで続くのか」という新たな不安を感じることもあります。

特にお子さんがゲームや動画ばかりで過ごしていると、イラ立つこともあるでしょう。でも、焦ってはダメです。

一方で、「見守る」といいつつ「何も言わず放置」するのも危険です。

自然な会話を心掛け、ほど良い距離でサポートしましょう。

ステップ3:【模索・意欲回復期】少しずつ興味関心が広がりはじめる

子どもの状態

エネルギーが少しずつ回復し、単調な日々に退屈さを感じ始めます。

好きなことだけでなく、他のことにも興味を示したり、「ひまだな」「何かしたいな」といった言葉が出たりします。

外出や人との交流、学習などへの意欲が少しずつ見え隠れする時期です。

保護者の心理

子どもの変化に希望を感じつつも、「また後戻りするのでは」という不安も。

関わり方に迷いやすい時期でもあります。

失敗を恐れるのではなく、「失敗しても大丈夫」という安心感が大切です。「絶対にうまくいかなきゃダメ」と思うと、何もはじめられません。

ステップ4:【行動・再出発期】小さな挑戦を始め、自信を取り戻していく時期

子どもの状態

具体的な目標や行動に関心が向き始めます。

「勉強を再開したい」「友達と連絡を取りたい」「外出してみたい」など、前向きな言動が増えます。

実際に小さな行動を起こし、成功体験を積み重ねながら、自信とエネルギーをさらに回復させていく時期です。

学校復帰や進路について具体的に考え始めることも。

保護者の心理

子どもの前向きな変化を喜び、サポートしたい気持ちが高まります。

具体的な進路や復帰方法について、本人と一緒に考える段階です。

学校復帰だけが「不登校の克服」ではありません。

お子さんに合った新しい生活を考えましょう!

【ステップ別】家庭でできるサポートとNG対応

お子さんが回復のどのステップにいるかによって、保護者の適切な関わり方も変わってきます。ここでは、各ステップで心がけたいOK対応と、避けるべきNG対応を具体的に見ていきましょう。

混乱・葛藤期:NG対応/OK対応

NG対応:

- 原因をしつこく問い詰める:「なんで行かないの!理由を言いなさい!」

- 無理やり学校へ連れて行こうとする、朝叩き起こす。

- 感情的に叱責する、人格を否定する言葉:「怠けてるだけ!」「甘えるな!」

- 他の子と比較する:「〇〇ちゃんはちゃんと行ってるのに…」

OK対応:

- 受容と共感: まずは「学校に行けない」という事実と、お子さんの辛い気持ちを受け止め、「辛いね」「ゆっくり休もう」と寄り添う。

- 安心できる環境: 家庭が安全基地であることを伝える。「何があってもあなたの味方だよ」というメッセージを。

- 休息の許可: 無理に活動させず、心と体を休ませることを最優先する。「今はゆっくり休んでいいんだよ」と伝える。文科省調査で明らかになったように、多くの子が心身の不調を抱えています。休息は何より大切です。

- 話を聞く姿勢: 責めずに、お子さんが話したい時に話せる雰囲気を作る。

具体的な声かけのコツについて、以下の記事でくわしく解説しています。

休息・充電期:NG対応/OK対応(ゲーム・ネットへの考え方含む)

NG対応:

- 焦らせる言葉:「いつまで休んでるの?」「少しは勉強したら?」

- 過干渉:一日のスケジュールを細かく管理しようとする、部屋に入り浸る。

- 子どもの好きなこと(ゲーム、ネットなど)を頭ごなしに否定・禁止する。

OK対応:

- 見守る姿勢: 干渉しすぎず、でも無関心にならず、そっと見守る。挨拶や短い声かけなど、穏やかな関わりを続ける。

- 生活リズムへの配慮: 昼夜逆転がひどい場合も、無理強いは禁物です。文科省調査でも不登校の児童生徒の約7割が睡眠の問題を抱えていることが分かっています。「朝少しカーテンを開けてみない?」「一緒に軽い散歩でもどう?」など、できることから提案し、太陽の光を浴びる機会を作るなど、ゆるやかにリズムを整えるサポートを。食事の時間を合わせるなども有効。

- 好きなことの尊重: ゲームやネットに没頭していても、まずは本人のストレス対処法として理解を示す。「どんなところが面白いの?」など関心を示し、会話のきっかけに。ただし、昼夜逆転が固定化したり、健康を害したりするほどのめり込んでいる場合は、専門家への相談も視野に入れる。

模索・意欲回復期:NG対応/OK対応

NG対応:

- 急に高い目標を設定する:「じゃあ明日から学校行こう!」「遅れた分を取り戻さないと!」

- 子どもの小さな意欲や興味を否定する:「そんなことより勉強は?」

- 親が先回りして全てを決めてしまう。

OK対応:

- 興味への寄り添い: 子どもが興味を示したこと(「〇〇やってみたいな」など)に、「いいね!やってみようか」と一緒に楽しむ姿勢を見せる。

- 小さな「できた」を応援: スモールステップで目標を設定し、達成できたら具体的に褒める。「〇〇できたね!すごいね!」

- 選択肢の提示: 無理強いせず、「こんなのはどうかな?」と本人が選べるような形で提案する。

- 一緒に楽しむ時間: 散歩、料理、簡単なゲームなど、親子で一緒にリラックスして楽しめる時間を作る。

行動・再出発期:NG対応/OK対応

NG対応:

- 結果だけを評価する、プレッシャーをかけすぎる。

- 失敗や後戻りを責める:「だから言ったのに」「やっぱりダメじゃないか」

- 過去の不登校について蒸し返す。

OK対応:

- 挑戦を応援する姿勢: 子どもの「やってみたい」という気持ちを尊重し、背中を押す。「応援してるよ」「やってみたらいいよ」

- スモールステップでの計画: 無理のない範囲で具体的な目標を一緒に考え、計画を立てる。

- プロセスを褒める: 結果だけでなく、頑張っている過程や努力を具体的に認める。「〇〇しようと頑張ってるね」

- 失敗しても大丈夫というメッセージ: 「うまくいかなくても大丈夫だよ」「また次挑戦すればいいよ」と伝え、安心感を与える。

- 相談相手になる: 困ったことや不安なことがあれば、いつでも相談できる存在であることを示す。

やる気を自然に引き出す「小さな成功体験」の作り方

無気力から回復するためには、「成功体験」の積み重ねが不可欠です。ただし、ここで言う成功体験とは、大きな目標を達成することではありません。日常の中にある小さな「できた」を積み重ねることが大切なのです。

成功体験を作るための4つの原則をご紹介します。

原則1:必ず達成できる小さい目標設定

目標は、お子さんが「これならできそう」と思えるほど小さくしてください。たとえば、「毎日散歩する」ではなく「玄関まで出る」、「1時間勉強する」ではなく「教科書を開いてみる」といった具合です。

大切なのは「できた」という実感です。小さな成功を積み重ねることで、「自分にもできる」という自己効力感が育っていきます。

原則2:子ども自身に選ばせる

親が決めた目標ではなく、お子さん自身が「これならやってみたい」と思えることを選ぶことが重要です。興味のないことを無理やりさせても、成功体験にはなりません。

「何かやってみたいことある?」と尋ね、お子さんの答えを待ちましょう。すぐに答えが出なくても、焦らず待つことが大切です。

原則3:失敗することを想定しておく

どんなに小さい目標設定にした場合でも、うまくいくとは限りません。

「うまく言って当たり前」と考えてしまうと、失敗した時の対応が難しくなります。

子ども自身がうまくいかずに気落ちしている状況で、さらに保護者の落胆した表情や「何でこんなこともできないの」などと言った言葉がさらにお子さんを苦しめます。

「うまくいってほしいけれど、うまくいかないかもな」という姿勢が大事です。

「失敗するかも」と思うのは、子どもを信頼していないのでは?

失敗を想定しても子どもを信頼していないわけではありません。

むしろ「うまくいった時だけほめる」という条件付きの愛情の方が危険です。

原則4:結果ではなく過程をほめる

「よくできたね」「うまくいったね」などと、うまくいった時だけほめるのではもったいない。

うまくいっても失敗しても、挑戦したという過程を褒めることが大事です。

過程をほめる例

例1:「明日は朝早起きする」といったけれど寝坊した時。

ダメな例:「ほら、また起きれなかった。ちゃんと起きないとダメだよ」

おすすめ例:「今日はちゃんと起きようと思ったんだね。ドンマイ、明日も挑戦してみよう」

例2:筋トレを始めたけれど1日しかやらなかった時。

ダメな例:「またやらないの?あなたはいつでも長続きしないね」

おすすめ例:「1日ちゃんと実行したのはすごいよ。ちょっとハード過ぎたかもね。もっと少ないメニューでやってみたら?」

学校との連携:回復をスムーズに進めるために

不登校への対応を、家庭だけで抱え込む必要はありません。

むしろ、外部と適切に連携することで、お子さんと保護者にとって、より良い道が見えてきます。

学校とこまめに情報共有をする

担任の先生はもちろん、養護教諭やスクールカウンセラーとも連携することができます。

特に養護教諭は、保健室登校の受け入れなど柔軟な対応できる場合が多く、スクールカウンセラーは心理的な視点からアドバイスをくれます。

学校と連携する際に大切なのは、お子さんの家庭での様子を具体的に伝えることです。「元気がない」だけでなく、「朝起きられない時間が続いている」「ゲームには集中できるが、それ以外には興味を示さない」といった具体的な情報を共有すると、学校側も適切な対応を考えやすくなります。

また、お子さん自身が学校との接点を持つことを望んでいるかどうかも重要です。

無理に連絡を取らせることは避け、お子さんの気持ちを尊重しながら進めましょう。

協力体制の構築

もしも、担任の先生から「ご家庭では、これを絶対にやってください!」突然指示されたらどうでしょうか。

多くの方が「急に何なの?なんでそんなことをやらなければいけないの?」と疑問に持つでしょう。

きちんと理由や事情が分かれば納得する内容でも、突然言われると拒絶したくなるものです。

なかには「家庭の事情も分からないのに、好き勝手言わないで」と反発したくなる人もいるでしょう。

立場が逆になっても同じです。

突然学校に「うちの子のために、これとこれとこれをやってください」と伝えても学校は戸惑うだけです。

場合によっては「面倒くさい家庭」と思われてしまうかもしれません。

学校に一方的に要求するのではなく、「子どもを支えるために学校と協力したい」という姿勢で相談しましょう。

「親しき中にも礼儀あり」です。丁寧に伝えればお互いに誤解もなく、良い結果につながります。

段階的な登校支援

お子さんの状態に合わせて、以下のようなサポートを学校と相談できます。

- 保健室登校・相談室登校: まずは教室以外の安心できる場所への登校を目指す。

- 特定の授業のみ参加: 興味のある授業や、負担の少ない授業から参加する。

- オンライン授業の活用: 自宅から授業に参加できるか相談する。(文科省調査では、オンライン学習支援の実施率はまだ低い状況ですが、相談してみる価値はあります)

- 学習プリントの提供: 家庭学習のための教材を提供してもらう。

- 学校との連携は、お子さんが安心して次のステップに進むための大切な基盤となります。焦らず、お子さんのペースに合わせて、学校と協力体制を築いていきましょう。

専門家の力を借りよう:一人で抱え込まないための選択肢

家庭や学校との連携だけでは対応が難しい場合や、保護者自身の負担が大きいと感じる場合は、ためらわずに専門家のサポートを求めましょう。

相談を検討するタイミングの目安

- 不登校の状態が長期間(例:3ヶ月以上)続いている。

- 子どもの気分の落ち込みが激しい、または不安定さが続く。

- 心身の不調(頭痛、腹痛、睡眠障害など)が改善しない、または悪化している。

- 家庭での対応に行き詰まりを感じている、親子関係が悪化している。

- 保護者自身が精神的に追い詰められている、疲れ切っている。

- 発達障害や精神疾患の可能性を感じる。

相談先の種類と選び方

文科省調査によると、不登校の児童生徒のうち、約38%が学校内外の専門機関等で相談・指導を受けていないと報告されています。

主な相談先には以下のようなものがあります。

- 公的機関:

- 教育支援センター(適応指導教室)、児童相談所、保健所・精神保健福祉センターなど

- 医療機関:

- 小児科・児童精神科・精神科・心療内科など

- 民間の相談機関・支援団体:

- 民間のカウンセリングルーム、フリースクール・サポート校、NPO法人などの不登校支援団体など

相談機関の違いや選び方などはこちらの記事をご覧ください。

オンラインカウンセリングの活用

近年、オンラインでのカウンセリングも普及しています。

- メリット: 場所を選ばず自宅から相談できる、時間調整がしやすい、対面より心理的ハードルが低いと感じる人もいる。

- デメリット: 通信環境が必要、非言語的な情報が伝わりにくい場合がある。

専門家に相談することは、決して特別なことではありません。問題解決への糸口が見つかったり、保護者自身の気持ちが楽になったりする大きな一歩です。

特に共働きのご家庭など平日の昼間に相談室への訪問が難しいご家庭に向いています。仕事の休憩時間や移動時間、休日や夜間の相談も可能です

ぜんとのオンラインカウンセリングの強み

- 1000件以上のご家族の相談経験を元に、うまくいくコツや避けるべき失敗がわかる。

- 3回以内のカウンセリングで状況の改善を実感できる(返金保証あり)。

- それぞれのご家庭の事情に合わせた、解決法を提案できる。

- お子さんや他のご家族がカウンセリングに参加しなくても、問題解決を目指せる。

- カウンセラーは全員、公認心理師(国家資格)保有者

【保護者の方へ】自分自身の心のケア、忘れていませんか?

お子さんの不登校に向き合う中で、保護者の方、特にお母さんは、ご自身のことを後回しにしてしまいがちです。しかし、保護者の心の安定は、お子さんの安心感に直結します。

自分を責めすぎない

「私の育て方が悪かったのかも」「もっと早く気づけば…」と自分を責めてしまう気持ち、よく分かります。でも、不登校は誰のせいでもありません。

まずは、これまで頑張ってきたご自身を認めてあげてください。

頑張りすぎない

「私がしっかりしなきゃ」と一人で抱え込みすぎないでください。

疲れていると感じたら、意識的に休息をとることが大切です。

頼れる場所を見つける

パートナーや他の家族、友人など、気持ちを話せる相手はいますか?

同じ悩みを持つ親が集まる「親の会」に参加したり、専門家(カウンセラー)に相談したりすることも、孤独感を和らげ、客観的なアドバイスを得る上で非常に有効です。

自分の時間を持つ

短い時間でも構いません。好きな音楽を聴く、本を読む、散歩するなど、意識的に自分のための時間を作り、リフレッシュしましょう。

保護者が笑顔でいられること、それがお子さんにとって何よりの安心材料になります。

ご自身のケアも、お子さんのサポートと同じくらい大切にしてくださいね。

急がば回れ:慌てず慎重に進めましょう

無気力型不登校は、周囲から見えにくいところで、お子さん自身がエネルギーを消耗し、立ち止まっている状態です。

最新の調査でも、その背景には様々な要因が絡み合っていることが分かっています。

回復には時間がかかることもありますが、適切な関わりとサポートがあれば、必ずエネルギーを回復し、自分らしい一歩を踏み出すことができます。

大切なのは、焦らず、お子さんのペースを尊重すること。そして、保護者だけで抱え込まず、学校や専門家など、頼れる存在に繋がることです。

もし今、どうしたら良いか分からず、途方に暮れているなら、まずは誰かに相談してみませんか?

私たち”ぜんとのオンラインカウンセリング”なら、公認心理師が初回無料で不登校克服に向けた作戦会議をしましょう。

この記事は、不登校の原因の中で「無気力型不登校」について解説しました。

その他の不登校の原因については、以下の記事からご確認ください。

引用文献

- 文部科学省:令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果

- 文部科学省委託事業 不登校要因分析に関する調査研究 報告書(PDFファイルが開きます)

更新情報

25/04/04 新規記事掲載

25/11/12 最新データに更新