この記事でお伝えしたいこと

スクールカウンセラーへの相談を「意味ない」と感じるのは当然です

お子さんの不登校で勇気を出してスクールカウンセラー(以下SC)に相談したのに、「話を聞くだけで具体的なアドバイスがない」「予約が取れない」「先生に筒抜けだった」と感じていませんか?

その感覚は、決して間違っていません。あなたが悪いわけでもありません。

私は25年以上、現場で支援してきましたが、正直に申し上げます。

現在の学校のスクールカウンセラーの仕組みは、深刻な不登校の「解決」には向いていない側面があります。

- ほとんどいない:ほとんどの学校が週一回程度の勤務で緊急時に対応できない

- 予約が取れない:数週間待ちの場合が多く初期対応に間に合わない

- 助言をしないカウンセラーがいる:傾聴だけで具体的な解決策が得られない

- 学校の意向を反映しがち:学校のスタッフのため完全にお子さんと保護者の味方にはなれない

しかし、だからこそあなたに知ってほしいことがあります。

スクールカウンセラーは「使い方次第」で価値が変わります。

執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)

- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績

- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。

→詳しいプロフィールはこちら

スクールカウンセラーが意味ないと言われる5つの理由と解決策

「スクールカウンセラー(SC)が意味ない」と感じるのは、当然です。

具体的な5つの理由をSC経験者として、正直にお伝えします。

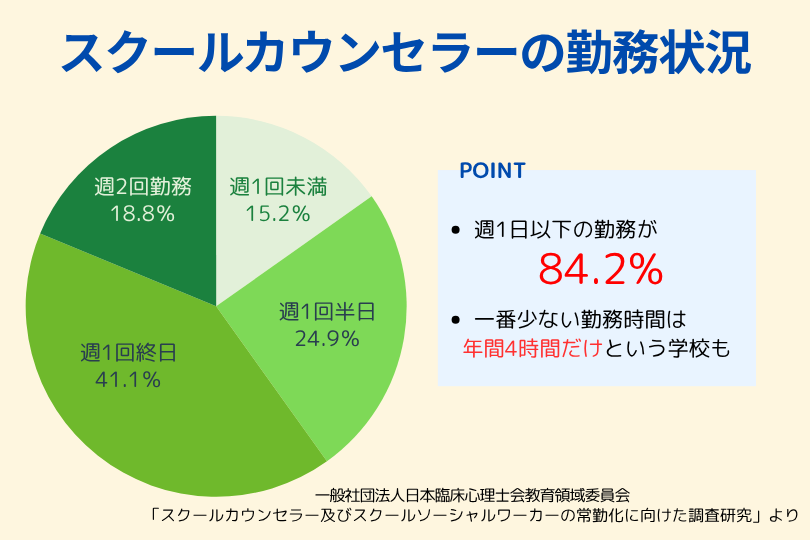

理由1:緊急時にいない・予約が取れない【週1日勤務の実態】

「今すぐ相談したい」と思っても、スクールカウンセラーに連絡が取れません。

スクールカウンセラーは週1日程度の勤務が一般的だからです。

学校によっては月1回の訪問だったり、全く配置されていない学校もあります。

また学校に配置されているため、相談できるのは平日の日中だけです。

土日祝日や夜間には対応していません。

平日フルタイムで働いている保護者にとっては利用しにくく、「意味がない」と感じる理由になります。

スクールカウンセラーの勤務実態

- 週1日程度の勤務が一般的

- 相談時間は、平日の日中のみ

- 土日祝日・夜間は対応なし

- 予約制のため数週間待つこともある

お子さんが「明日学校に行きたくない」と泣いている夜や、週末に家族で話し合いたいときなど。

本当に相談したいタイミングで利用できません。

さらに予約制のため、相談したいと思ってもすぐには予約が取れません。

数週間から1か月以上待たなければならないこともあります。

平日フルタイムで働いている保護者にとっては、平日日中の相談自体が困難です。

子どもが「学校に行きたくない」と言い出したので相談を申し込んだのですが、予約が取れたのが1か月後。すでに子どもは完全に学校に行けない状態になっていました。初期対応を知りたかったのに。

一番必要な時に相談ができず、状況が悪化してしまいました。

小学校から不登校。中学校も1日も出席せずに卒業。

何とか定時制の高校に入学できましたが登校できず。「このままでは留年になる」と相談の申し込みをしたのですが、高校には月1回しかSCが勤務しておらず、予約が取れたのは2か月後。

その時には、出席日数も足りず留年が決定した後でした。

本人は「留年するなら学校を辞める」と主張。学校を辞めたらSCには相談ができません。結局、一度も相談に行かずに学校を退学。

こんなことなら、最初から民間のカウンセリングルームに相談すべきでした。

解決策:優先順位を考えて使い分ける

スクールカウンセラーの限られた時間をどう使うか、優先順位を考えましょう。

スクールカウンセラーを利用する価値がある相談

- 担任の先生との連携が必要な場合

- 学校での配慮を依頼したい場合

- 学校の情報を得たい場合

- 教職員との橋渡しが必要な場合

スクールカウンセラーでは対応が難しい相談

- 緊急性が高い問題(今日・明日の対応が必要)

- 継続的なカウンセリングが必要なケース

- 夜間・週末に相談したい場合

- 医療的な判断が必要な問題

学校での対応が必要な相談については、スクールカウンセラーを利用する価値があります。

たとえば担任の先生との連携が必要な場合や、学校での配慮を依頼したい場合などです。

一方で緊急性が高い問題や、すぐに相談したい場合は、民間の相談機関を利用することを検討してください。

理由2:「様子を見ましょう」ばかりで解決策がない【傾聴の限界】

スクールカウンセラーに相談すると、丁寧に話を聞いてもらえます。

しかし「それで、うちはどうすればいいの」という疑問だけが残ります。

要因:本人の気づきを重視するカウンセラーも多い

カウンセリングには様々なアプローチがあります。

傾聴を中心とするカウンセラーは、相談者が自分で答えを見つけられるようサポートします。

「お子さんについてどう感じていますか」「そのときどう思われましたか」と質問を繰り返され、最後まで具体的な助言をしないカウンセラーもいます。

このアプローチは、相談者が自分で気づき、納得して行動を変えていくという点では意味があります。

しかし切羽詰まった状況で「今日から何をすればいいか」を知りたい保護者には、

「具体的なアドバイスを聞きたかったのに、意味がない」と感じるでしょう。

保護者が助言を求めているというニーズとカウンセラーの方法のミスマッチが原因です。

解決策:ミスマッチを防ぐために、初めに確認する

相談を申し込む際に「具体的なアドバイスはしてもらえますか」と率直に聞いてみましょう。

相談前に確認すべきこと

- どのような形で相談を進めるのか

- 具体的なアドバイスをしてもらえるのか

- どのくらいの頻度で相談できるのか

- 相談内容の守秘義務について

- 学校の先生とはどのように情報共有がされるか

カウンセラーによって相談のスタイルは異なります。

申し込みの段階で、カウンセラーさんや特別支援コーディネーターなどに「具体的なアドバイスなどをもらいたい」と伝えると、期待と現実のギャップを防げます。

「どうすればいいか困っているので、具体的なアドバイスをください」と伝えてみましょう。その上で、納得してから相談することが大事です。

それでも合わないと感じたら、無理に続ける必要はありません。

別の相談先を探すことも選択肢の一つです。

理由3:アドバイスが的外れだと思う【質のばらつき】

何らかのアドバイスをもらえても、それが現実的でなかったり、的外れに感じる場合があります。

例えば「~~~~と伝えたらどうでしょう?」などと提案をされても

「それができないから困っているのに・・・」

「それができれば苦労しないよ・・・」

・・・と思う場合もあります。

その結果、「相談したけれどアドバイスが的外れで意味がない」と感じます。

要因:カウンセラーによって専門性や経験に差がある

残念ながら、カウンセラーによっては一方的に持論を話される場合があります。

避けたほうが良いカウンセラー

- 一方的に持論を話すカウンセラー

- 最新の情報を収集せず、古い考え方を持つカウンセラー

- マニュアル通りの対応しかできない新人カウンセラー

- 柔軟な対応ができず、1つの提案しかできないカウンセラー

例えば、運転免許を持っていても上手に運転する人もいれば、乱暴な運転をする人がいるのと同じです。

どんな資格でも、「この資格を持っているから大丈夫」ということはありません。

残念ながら

勇気を出して相談したら「母親がそんな迷っているから、子どもも迷ってしまうのよ。もっと自信を持ちなさい」と言われました。迷っているから相談しているのに、本当にガッカリしました。

カウンセラーも人間ですから、完璧ではありません。

専門家だからといって、すべての意見が正しいわけではないのです。

例えば、医者でも名医とよばれる人もいれば「ヤブ医者」と言われる人もいます。

ラーメン屋さんでも、おいしいお店もあれば美味しいとは言えないお店もあります。

また、同じ人でも特異な領域と苦手な領域などがあります。

経験豊富な専門家もいれば、新人でまだまだ力のない専門家もいるでしょう。

それはスクールカウンセラーも同じです。

解決策:相性が合わない場合は別の選択肢を探す

もし、あなたが入ったラーメン屋さんが美味しくない場合、そこにずっと通い続ける必要もありません。

一方で「ラーメンは全部おいしくない。もう二度とラーメンは食べない」と考えるのも極端です。

スクールカウンセラーも同じです。

もし、信頼できない場合は同じカウンセラーに無理に通い続けるのはやめましょう。

「せっかく予約したから」「学校に勧められたから」と我慢して通っても、効果は期待できません。

むしろ、時間のムダですし余計なストレスが増えます。

だからといってカウンセリング全体に絶望する必要はありません。

他にもっとふさわしいカウンセラーが必ずいますので、お子さんのためにも別の相談機関を探してください。

まずは、私たちぜんとの初回無料カウンセリングを体験してみませんか?

カウンセラーが合わないと感じるサイン

- 話を聞いてもらえていない感じがする

- 一方的に責められる

- 古い価値観を押し付けられる

- 相談後、気持ちが楽にならない

- 不信感や違和感がある

- カウンセリングを受けているというより、説教されている気分になる

別のカウンセラーに変えてもらえるか、学校に相談してみましょう。

スクールカウンセラーは複数の学校を掛け持ちしている場合もあり、複数のカウンセラーが勤務する学校もあります。

学校での相談が難しいと感じたら、民間の相談機関や医療機関など、他の選択肢を探してください。

お子さんのために最適な支援者を見つけることが大切です。

新しい相談機関に行くのは、大変ですし、面倒なことです。

しかし、お子さんと家族の人生の実勢がかかった大きな問題です。

妥協せず、とことんこだわりましょう。

意味ない理由4:担任などに相談内容が伝わるのか心配で詳しい話ができない

「スクールカウンセラーに相談したいけれど、学校の先生に知られたくない」という悩みを持つ保護者もいます。

特に、担任に不信感を抱いていたり、学校に対する不満がある場合はコッソリ相談したいでしょう。

基本的には、スクールカウンセラーには守秘義務があるため秘密は守られます。

しかし、学校の構造上、全く誰にも知られることなく相談するのは難しく、「筒抜けなのでは」と不安になるのは当然です。

- 基本的に相談内容は守秘されます

- ただし子どもの生命や安全に関わる場合は学校と共有されます

- どこまで共有されるか、相談前に確認することが重要です

筒抜けなのではと不安になる要因:学校という場所の制約がある

近年、学校の防犯対策が強化されています。

学校に入る際には、受付で名前と来校理由を伝える必要があります。

来校者を受付でチェックすることは学校の安全を守るためには欠かせません。

学校に入る際に名前と目的を伝えるので、「スクールカウンセラーへの相談」を伏せるのは、難しいです。相談室が職員室の近くにある学校も多く、先生たちに気づかれる可能性もあります。

他の保護者や子どもに見られることもあるでしょう。

完全に内緒で相談することは、物理的に難しいのが現実です。

どんなにカウンセラーが「相談内容については守秘義務があるので安心してください」といっても、

相談に来ていること自体を学校側に知られたくない保護者の方がほとんどです。

しかし、防犯の観点から「だれが、いつ、何の目的で来校したか」を学校側は把握する必要があります。

また、職員玄関からクラスの前を通らなければ相談室にたどり着けない学校もあります。

当然ながら、授業中などに廊下を通ると生徒や先生に見られることもあります。

もちろん、そのような視線を気にせず相談できる方もいますが、「見られたくないから相談に行けない」という方もいます。

「あっ、いま休んでいる○○さんのお母さんだ!」と気づかれる場合もあります。

くわしい相談内容は伝わらないにしても「休んでいるOOさんについて相談に来たのだろう」と気づかれることはあります。

解決策:学校によって対応策があるので、確認しよう

多くの学校では、プライバシーに配慮した工夫をしています。

学校が行っている工夫例

- 相談室直通の電話:電話なので学校に来校する必要がありません。

- オンラインカウンセリング:コロナ禍以降はZoomなどを利用したカウンセリングが可能な学校も増えました。

- メールでのカウンセリング:カウンセラーに専用のメールアドレスが準備されている場合、メールでの相談も可能です。

- 相談室への直接入室:相談室専用の入り口があり誰にも会わずに入退出できる学校もあります。

- 家庭訪問:学校の相談室で対応するのではなく、スクールカウンセラーがご家庭に訪問してカウンセリングします。

※これらの対応の可否は、学校によって異なります。

このように学校によっていろいろ工夫をしている場合があります。

それぞれの対応が可能な場合は「相談室だより」などの配布物に書かれていますので、確認してみましょう。

もし、配布物がない場合や、年度初めに配布されたけれどすでに手元にない場合は、学校に確認してください。

担任に聞きにくい場合は養護教諭や信頼できる管理職に確認できます。

理由5:子どもが学校に行くのを拒否する【場所のハードル】

保護者は相談したいと思っているのに、お子さん本人が嫌がるケースもあります。

特に不登校の場合は、学校に行くこと自体を避けるため、相談室に入るのも困難です。

要因:学校に行きたくない、カウンセラーが不安

不登校のお子さんにとって、学校という場所そのものが怖い存在になっていることがあります。

「同級生に見られるかも」「先生に会いたくない」という不安から、学校内の相談室に行くことを拒否する場合があります。

また学校に行けていない自分が、カウンセラーに何を言われるか不安に感じることもあります。

「学校に行きなさいと言われるのでは」「怒られるのではないか」などと心配するのは当然です。

無理に連れて行こうとすると、お子さんとの関係が悪化したり、カウンセリングそのものに拒否感を持ってしまう可能性があります。

お子さんが嫌がる時には無理をさせない

お子さんを無理に連れて行こうとすることは逆効果です。

- 効果的なカウンセリングにならない

- 家族の信頼関係が損なわれる

- 回復がさらに遅れる可能性

お子さんが相談に来たとしても、効果的なカウンセリングにならないことがほとんどです。

むしろ、お子さんではなく保護者の方が相談された方が役立ちます。

解決策:保護者だけの相談の方が効果がある

お子さんが相談に行きたがらなくても、まずは保護者の方だけで相談に来てください。

保護者だけの相談が有効な理由

- 保護者の関わり方を改善することで、子どもの状態が良くなることが多い

- 保護者の不安やストレスが軽減されると、子どもに良い影響がある

- カウンセラーは保護者からの情報でアドバイスができる

- 子どもが安心できる環境を整えることが優先

不登校の改善には、お子さん本人へのアプローチだけでなく、保護者の関わり方や家庭環境の調整が重要です。

保護者が適切な対応方法を学ぶことで、お子さんの状態が改善することも多くあります。

また保護者自身の不安やストレスが軽減されて、お子さんに良い影響を与えます。

不登校の相談が得意なカウンセラーは、お子さんに直接会わなくても、保護者からの情報をもとにアドバイスできます。

まずは保護者だけでも相談してみてください。

お子さんが「話してみようかな」と思えるタイミングが来たら、その時に本人の相談を始めればよいのです。焦らず、お子さんのペースを大切にしましょう。

家族療法やブリーフセラピーを得意としているカウンセラーは、保護者面接だけでも、お子さんの再登校につなげたり、状況を改善させます。

私たちぜんともお子さんとのカウンセリングを必須とせず、保護者の方とのカウンセリングだけで問題を改善させることが可能です。

まずは初回無料相談でお話を聞かせてください。一緒に考えましょう!

現役スクールカウンセラーだから言える:「できること」と「できないこと」

実際にスクールカウンセラーとして活動している立場から、スクールカウンセラーができることとできないことを整理します。

スクールカウンセラーができること

スクールカウンセラーは臨床心理士や公認心理師などの資格を持つ心理の専門家です。次のような支援ができます。

スクールカウンセラーの主な役割

✓ お子さんや保護者の話を聞き、心理的な負担を軽減する

✓ お子さんの心理状態をアセスメント(評価)する

✓ 教職員へのコンサルテーション(助言)を行う

✓ 学校での配慮について情報を共有する

✓ 軽症のケースでは定期的な面談で不安を軽減する

お子さんや保護者の話を聞き、心理的な負担を軽減します。不安やストレスで混乱している状態を整理し、落ち着いて考えられるようサポートします。

お子さんの心理状態をアセスメント(評価)し、どのような特性や困りごとがあるか専門的な視点で見立てます。

この情報を教職員と共有することで、学校での配慮につなげます。

担任の先生など教職員へのコンサルテーション(助言)も重要な役割です。

お子さんへの接し方や保護者との連携方法について、心理学的な観点からアドバイスします。

軽症のケースでは、定期的な面談を通じて不安の軽減や自己理解を深める支援ができます。

学校生活での小さな困りごとであれば、スクールカウンセラーの支援で改善可能です。

スクールカウンセラーができないこと

スクールカウンセラーには明確な限界があります。

スクールカウンセラーにできないこと

- 医療行為(診断や検査、薬の処方)

- 学校の制度や規則を変えること

- 緊急時の対応や夜間・休日の相談

- 重症ケースへの継続的な治療

まず医療行為はできません。

診断や投薬が必要な場合は、必ず医療機関を受診してください。

発達障害やうつ病、不安障害などの診断はスクールカウンセラーにはできません。

学校の制度や規則を変える権限もありません。出席扱いの判断、進級・卒業の基準、クラス編成などは学校や教育委員会の決定事項です。

家庭訪問や長時間の個別対応も基本的には業務範囲外です。緊急時の対応や、夜間・休日の相談には対応できません。

重症のケースや、医療的介入が必要な状態では、スクールカウンセラーだけでは不十分です。継続的で専門的な治療やカウンセリングが必要になります。

どの相談先を選ぶべきか、一目でわかる比較表です。

| 項目 | スクールカウンセラー | 民間カウンセリング | 医療機関 |

|---|---|---|---|

| 費用 | 無料 | 5,000-15,000円/回 | 保険適用で数千円 |

| 予約 | 1ヶ月待ちも | 即日〜1週間 | 初診数ヶ月待ちも |

| 頻度 | 月1-2回が限界 | 週1回も可能 | 月1-2回程度 |

| 時間 | 平日日中のみ | 夜間・土日も可 | 平日日中が多い |

| 場所 | 学校のみ | オンライン・自宅可 | 通院必要 |

| 守秘性 | △ 学校内で限界 | ◎ 完全に守られる | ◎ 完全に守られる |

| 診断 | ✗ 不可 | ✗ 不可 | ◎ 可能(発達障害等) |

| 投薬 | ✗ 不可 | ✗ 不可 | ◎ 可能 |

| 継続性 | △ 年度で変わる | ◎ 同じ心理師 | ◎ 同じ医師 |

| 学校連携 | ◎ 最適 | △ 相談機関による | ○ 可能 |

| 緊急対応 | ✗ 困難 | △ 相談機関による | △ 救急対応は別 |

学校だけでは解決が難しいと感じたら、次にできること

スクールカウンセラーで「意味ない」と感じたなら、次のステップを考える時期かもしれません。

医療機関(児童精神科・小児科)

お子さんが、「学校に行きたくない」といった時には、まずはかかりつけの小児科を受診しましょう。

お子さんが体調不良を訴えた時に、その訴えを聞いて病院受診をすることはとても大事です。

お子さんが学校を休む際に「おなかがいたい」などと訴えている時に「どうせ仮病でしょ」と病院受診をさせない保護者の方がいます。

しかし、お子さんにとっては「信じてもらえない」「わかってくれない」と家族への不信感につながります。

きちんとかかりつけの小児科へ受診をすることをお勧めします。

医療機関を受診すべきケース

- 身体症状(頭痛、腹痛、吐き気など)が続く場合

- 気分の落ち込みが激しい場合

- 睡眠や食事に大きな変化がある場合

- 発達の特性が疑われる場合

- 自傷行為や希死念慮がある場合

民間のカウンセリングサービス

体調不良を訴えていない場合、あるいは体調不良を訴えていても病院受診を拒む場合などは、カウンセリングを利用するのをおすすめします。

スクールカウンセリング同様にお子さんがカウンセリングに参加する必要はありません。

まずは保護者の方が状況を説明し、今後について一緒に考えましょう。

民間カウンセリングサービスの特徴

✓ 予約の時間帯や頻度を選びやすい

✓ 同じカウンセラーと継続的に関係を築ける

✓ オンラインで全国どこからでも相談可能

✓ 夜間や週末も対応している場合が多い

✓ 不登校に特化したカウンセラーを選べる

占いは意味がない

占いなどに相談する方もいらっしゃいますが、エビデンス(根拠)のある病院受診かカウンセリングにしましょう。

スクールカウンセラーと外部専門家を並行して活用する

外部の専門家に相談することは、スクールカウンセラーや学校を否定することではありません。

役割分担の考え方

スクールカウンセラー外部の専門家学校での様子を共有してもらう家庭での対応を一緒に考える先生との連携をサポート医療的な判断が必要か見立てる学校内での配慮を調整継続的な心理サポートを受ける

スクールカウンセラーには「学校での様子を共有してもらう」「先生との連携をサポートしてもらう」役割を担ってもらいます。

外部の専門家には「家庭での対応を一緒に考える」「医療的な判断が必要か見立ててもらう」「継続的な心理サポートを受ける」役割を担ってもらいます。

それぞれの強みを活かして連携することで、お子さんにとって最適な支援体制を作ることができます。

外部の専門家に相談していることを学校に伝えることで、より協力的な関係を築けるケースも多くあります。

よくある質問

Q スクールカウンセラーとの相談内容は学校に伝わりますか?

基本的には守秘義務があり、相談内容が無断で学校に伝わることはありません。

ただしお子さんの生命や安全に関わる情報については、学校と共有する必要があります。

相談の最初に、どのような情報をどこまで共有するか確認することをおすすめします。

Qスクールカウンセラーへの相談を中断しても大丈夫ですか?

もちろん大丈夫です。相談を続けるかどうかは、保護者とお子さんが決めることです。

スクールカウンセラー以外の相談先を見つけた場合や、今は相談の必要を感じない場合は、無理に続ける必要はありません。

Q民間のカウンセリングとスクールカウンセラーの違いは何ですか?

最も大きな違いは、相談の柔軟性と継続性です。

民間カウンセリングは予約の時間帯や頻度を選びやすく、同じカウンセラーと継続的に関係を築けます。一方スクールカウンセラーは無料で学校(身近な場所)で相談できる利点があります。

▶ 不登校の相談はどこ?5種類の相談機関のメリットとデメリット

Q不登校で医療機関を受診する目安は何ですか?

まず、学校を休む理由などで身体症状(頭痛、腹痛、吐き気など)を訴えている場合、かかりつけの小児科を受診しましょう。

▶【医師監修】不登校の子どもは病院に行くべき?

Q子どもが相談を嫌がる場合はどうすればいいですか?

まずは保護者だけでも相談を始めてください。

お子さん自身が相談を望んでいなくても、保護者が適切な関わり方を学ぶことで状況が改善することもあります。

まとめ:「スクールカウンセラーなんて意味ない」と思うのは当然

この記事では、スクールカウンセラーが意味ないと言われる5つの理由とその対応法について紹介しました。

スクールカウンセラーは「意味ない」と言われる5つの理由

- 相談したいときに相談できない(週1勤務、予約困難)

- 話を聞かれるだけで具体的なアドバイスがない(傾聴中心)

- アドバイスが的外れ(カウンセラーの質のばらつき)

- 担任などに相談内容が筒抜けなのか心配(学校内の限界)

- 子どもが学校内の相談室に行くのを拒否(不登校児にはハードルが高い)

一番重要なことは、「一般的に意味があるか、意味がないか」ではなく「あなたにとって意味があるか、意味がないか」です。

合わないと感じたら、無理に続けず、お子さんのために最適な支援者を見つけることを優先してください。

引用参考文献

小学校スクールカウンセラー入門 2008 吉田克彦編 金子書房

「スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化に向けた調査研究」2024 文部科学省

更新情報

2025/10/29 新規記事掲載

2026/01/05 全体的な記事の修正とデータの更新