- お子さんが不登校の理由を「言えない」本当のワケ

- 「体の不調」に隠された心のSOSサインの見つけ方

- 不登校の背景に考えられる具体的な症状や原因

- すぐにでも家庭で実践できる関わり方のヒント

「学校に行きたくない」

お子さんのその一言に、どうしようもない不安と焦りで、胸が張り裂けそうになっていませんか。

「何があったの?」「どうして?」と問いかけても、返ってくるのは沈黙。

たまに返事があったとしても、「わからない」という言葉だけ…。

「理由がわからないと、どうすることもできない」と途方に暮れるご家族も少なくありません。

でも、理由がわからなくても、対応できます。

この記事では、不登校・引きこもり支援を25年以上している公認心理師が、わかりやすく説明します。

中学生の不登校についてはこちらの記事にまとめています!

▶ 中学生の不登校|知っておくべき原因・対応・進路のすべて【心理師解説】

なぜ、子どもは学校に行けない理由を「言えない」のか?

お子さんが「理由がわからない」と口にするとき、それは決して反抗やごまかしではありません。

お子さん自身が発している「うまく言葉にできない」という正直な心のサインです。

この「わからない」という状況の背景には、主に2つの心理パターンが考えられます。

背景その1:本人自身も、本当に「わからない」ケース

一つは、お子さん自身も、なぜ学校に行けないのか、はっきりとした理由を自覚できていないケースです。

これは、たった一つの大きな原因があるわけではなく、日々の小さなストレスや我慢が、まるでコップの水のように少しずつ溜まっていき、ある日突然溢れてしまった状態に似ています。本人にとっては、なぜ急に動けなくなったのか、なぜ涙が出るのか、その原因を一つに特定することができないのです。

お子さんは「理由がない自分」に、誰よりも不安を感じ、自分を責めています。

背景その2:理由はわかっているが「言えない」ケース

もう一つは、お子さんの中に明確な理由があるにも関わらず、それを口にできないケースです。その背景には、お子さんの優しさや恐怖心が隠れています。

- 「本当のことを言ったら、お父さんやお母さんを悲しませてしまう…」

- 「先生や友達のせいだと言っても、信じてもらえないかもしれない…」

- 「自分のこの気持ちは、きっと誰にも理解してもらえないだろう…」

このように、周りを傷つけたくない、自分がさらに傷つきたくないから、理由を言えないのです。

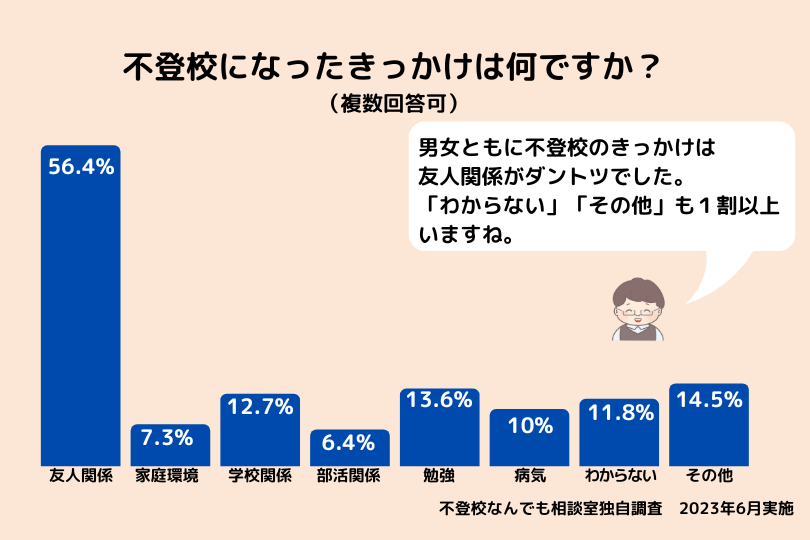

実際に、当相談室が不登校経験のある成人に行ったアンケート調査では、理由を聞かれても『わからない』としか答えられなかったという声が多数寄せられました。

このアンケートでは、友人関係や家庭環境、学校関係と答えた場合も、大人になって無記名のアンケートだから答えられた場合もあります。

不登校当時なら、親に対して「友達にこんなことをされて」と言いにくいでしょうし、家庭環境ならなおさら家族に伝えられないでしょう。

「なんとなくの不調」は、心と体が発するSOSサインです

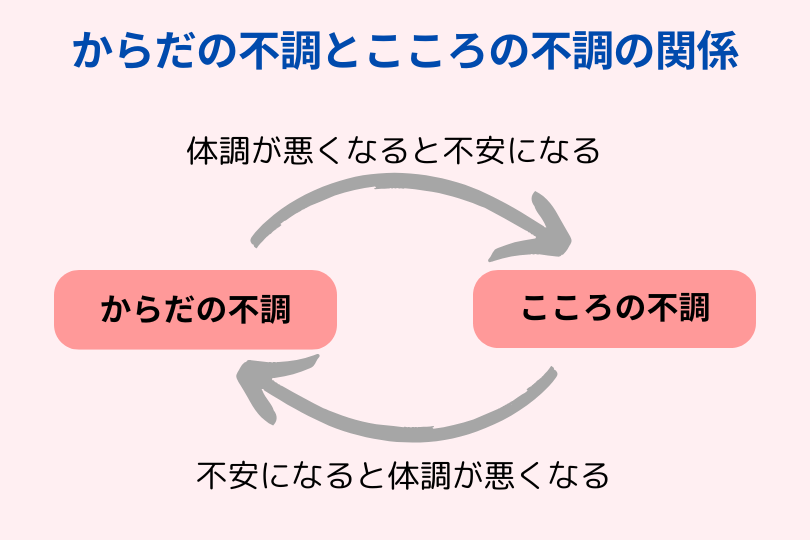

「頭が痛い」「お腹が痛い」「なんだか体がだるい…」 これらの不調は、学校での緊張や強いストレスによって自律神経が乱れ、心が発しているSOSを体が代弁しているサインなのかもしれません。

お子さんの「体の訴え」を入り口に、その奥にある「心の声」に耳を傾けてみましょう。

不登校の背景に考えられる原因|症状・気質別の可能性

ここでは、不登校の背景として考えられる代表的な症状や気質を、タイプ別に解説します。

体の症状が「SOS」として強く出るケース

学校に行けない背景には、しばしば「体の不調」が大きく関わっています。

頭痛や腹痛、めまいなど、目に見える身体症状が強く現れる場合、それは心のストレスが体に現れているサインかもしれません。

まずは、こうした体のSOSに気づくことが、適切な対応の第一歩です。

起立性調節障害(OD)

「朝、どうしても起きられない」「起き上がると頭痛やめまいがする」。

それは怠けではなく、自律神経の病気かもしれません。

特に思春期の子どもに非常に多く見られる症状です。

過敏性腸症候群(IBS)

学校やテスト前など、緊張する場面で腹痛や下痢を繰り返していませんか?

「またお腹が痛くなったらどうしよう」という強い不安が、学校から足を遠ざけてしまうことがあります。

摂食障害

極端に食べない、逆に食べ過ぎてしまう、体重に異常にこだわる。

食事の乱れは、自己肯定感の低下や強いストレスなど、心のバランスが崩れているサインかもしれません。

心の不安や恐怖が「SOS」として強く出るケース

体に大きな症状は出なくても、心の中で強いブレーキがかかり学校に行けないことがあります。

大人から見ると「気持ちの問題だ」「気の持ちようだ」と片付けられがちですが、

本人の意思ではコントロールできない、切実な恐怖感や不安が原因となっています。

不安障害・パニック障害

漠然とした不安に常に襲われていたり、突然の動悸や息苦しさ(パニック発作)に襲われたり。「またあの発作が起きたら…」という予期不安から、教室などの特定の場所が怖くなってしまいます。

場面緘黙症

家では普通に話せるのに、学校など特定の場面や状況になると、全く話せなくなってしまう症状です。

本人の意思とは関係なく、不安や緊張が体を固まらせてしまいます。

生まれ持った気質や環境が「SOS」の引き金になるケース

子どもがもともと持っている気質や、学校・家庭などの環境要因が、不登校のきっかけになることもあります。

敏感な性格や人間関係のトラブルなど、目に見えにくい背景が影響している場合も少なくありません。

子どもの個性や置かれた状況を理解し、根本的な背景に目を向けましょう。

HSC(ひといちばい敏感な子)

音や光、人の感情など、様々な刺激に非常に敏感で、疲れやすい気質を持っています。

集団生活である学校は、HSCの子にとって刺激が多すぎ、エネルギーを消耗しきってしまう場所なのかもしれません。

いじめ・人間関係

お子さんは、学校での辛い出来事を隠しているかもしれません。

「いじめられているのを知られるのが恥ずかしい」「心配をかけたくない」などと家族に打ち明けられないのです。

まずは子どもの安全を確保し、心の傷に寄り添うことが最優先です。

明確な原因が見当たらないケース

いじめや特定の症状など、はっきりした原因が見つからないことも少なくありません。

子ども自身が「わからない」と言う場合、それは「言えない」のではなく、本当に理由がないのかもしれません。

このような時に「原因探し」を続けることは、かえってお子さんを追い詰めるため危険です。

また、人間関係がこじれたり、新たな問題を生み出すこともあります。

病院?カウンセリング?保護者が次に取るべき行動とは

お子さんに当てはまりそうな症状は見つかりましたか? 「すぐに病院に連れて行くべき?」と、また新たな疑問や焦りが生まれているかもしれません。

医療機関の受診を検討すべきケース

お子さんの命や健康に直結するような状態(著しい体重減少、自傷行為など)が見られる場合は、まずはかかりつけの小児科に受診をしてください。

家庭だけで抱えずに専門家を頼るべきか、一つの目安として、以下の項目をご確認ください。

複数の項目に当てはまる、あるいはいずれかの状態が長く続いている場合は、一度相談することをおすすめします。

【体や行動にあらわれるサイン】

- 睡眠の大きな乱れ 全く眠れていない日が続く、または昼夜が完全に逆転し、一日中寝て過ごしている。

- 食事の極端な変化 食欲が全くなく、体重が明らかに減っている。あるいは、逆に過度に食べ続けてしまう。

- 衛生観念の著しい低下 お風呂に何日も入らない、同じ服を着続けるなど、身だしなみに関心がなくなる。

- 自傷行為 リストカットやアームカット、壁に頭を打ちつけるなど、自分自身を傷つける行為。

【心や会話にあらわれるサイン】

- 気分の極端な落ち込み 理由もなく泣き出すことが増え、笑顔が全く見られない状態が2週間以上続いている。

- 無気力・無関心 以前は好きだった趣味やゲーム、友人との交流など、すべてのことに関心を示さなくなる。

- 「死にたい」「消えたい」という言葉 直接的でなくても、「生きていても意味がない」「楽になりたい」といった発言が聞かれる。

- 暴力や暴言 家族に対して、以前では考えられなかったような激しい言葉を使ったり、物を壊したりする。

- 幻覚や妄想 「悪口を言われている声が聞こえる」と言ったり、誰もいないのに話していたり、現実的ではないことを強く信じ込んでいる。

これらすべてに当てはまらなくても、保護者の方が「何かがおかしい」「今までのこの子とは違う」と強く感じる場合は、その直感を信じて専門機関に相談することが大切です。

上記のサインは、以下のガイドラインを元に、不登校なんでも相談室がまとめました。

・文部科学省『学校における子供の心のケア』(PDF)

・小児科医のための不登校診療ガイド

・学校と医療のより良い連携のための対応指針 小学校版(PDF)

「何科を受診すればいいかわからない」

「児童精神科に受診予約を取るため問い合わせたら『1年以上先までいっぱい』といわれた」

このような時は、まずかかりつけの小児科に受診をしましょう。

必要があれば、紹介状を書いてもらうこともできます。

「診断がつかない悩み」にこそ、カウンセリングが力を発揮します

病院は「病気」を診断し治療する場所ですが、カウンセリングは、診断名がつかなくても、なぜそうなっているのかという「背景」や「心の状態」を理解し、今後の対応を一緒に考える場所です。

特に、不登校の問題は、お子さんだけでなく、親子関係や家庭環境など、様々な要因が絡み合っています。心の専門家である公認心理師は、その絡み合った糸を、保護者の方と一緒に丁寧に解きほぐしていくパートナーです。

「何科に行けば?」「病院はまだ早いかも…」そんな時こそ、まずカウンセリングで状況を整理することをおすすめします。

「子どもが受診を拒否している」「家族が受診を反対している」という場合も、どのように進めればいいか一緒に考えることができます。

まずはお父さん・お母さんの気持ちを整理しませんか?

お子さんのことを考えるあまり、ご自身のことは後回しになっていませんか。

保護者の方が少しでも心穏やかになることが、状況を好転させる一番の近道です。ぜんとカウンセリングでは、保護者様のみのご相談も積極的にお受けしています。

不登校に関するよくあるご質問(FAQ)

- Q無理にでも学校に行かせた方がいいですか?

- A

多くの場合、無理強いは逆効果です。お子さんの心がエネルギー切れを起こしている状態なので、まずはゆっくり休ませ、安心できる環境を整えることが最優先です。

- Qゲームや動画ばかり見ていて心配です。

- A

ゲームや動画が、お子さんにとって唯一の「辛い現実から逃げられる場所」になっている可能性があります。

頭ごなしに禁止するのではなく、まずはその役割を理解し、時間を決めるなどのルールを一緒に考えることをおすすめします。

詳しくは▶【没収は危険】不登校でゲームばかりしている子への理由と対処法

- Q親の育て方が原因なのでしょうか?

- A

不登校は、様々な要因が複雑に絡み合って起こるもので、決して「親のせい」という単純な問題ではありません。ご自身を責めることは、どうかやめてください。

ただし、これから保護者の方ができることはたくさんあります。

もし、ご自身を責めてしまう時間があるなら、専門家に相談をして今から何ができるかを考えましょう。

悩んでいるなら、一人で抱え込まず、専門家を頼ってください

原因を探ることは大切ですが、「原因探し」に疲れ果ててしまう人が多いです。

また、食べ過ぎが原因だとわかっていてもダイエットに成功するのが難しいように、原因が分かったからと言って問題が解決するわけではありません。

原因がわからなくても解決できる手段があります。ぜひ、私たちにお任せください!

引用参考文献

・文部科学省『学校における子供の心のケア』(PDF)

・小児科医のための不登校診療ガイド

・学校と医療のより良い連携のための対応指針 小学校版(PDF)

更新情報

25/07/10 新規記事掲載

25/08/29 最新情報に更新