突然、学校に行けなくなってしまった。

高校受験も迫っているし、どうしよう

子どもの友達や親せきはみんな学校に通っているのに、うちの子だけ学校に行けない。このままでは一人前の大人になれないのでは?

子どもが学校に行けなくなると、保護者の皆さんはとても不安になります。

これまで通りに登校できるようにと強く登校をうながしたり、休む理由をたずねたり、あの手この手でお子さんを登校させようとするでしょう。

それでも、うまくいかず、途方に暮れてこの記事にたどり着いた保護者の方も多いはずです。

中学生の不登校、焦って強引なことをしてもうまくいきません。

お子さんが反発をしたり、自信を無くしてしまうなど、マイナスが多いです。

じゃあ、どうすればいいの?

根拠ある最新データと、みんなの実体験、そして具体的な行動のためのヒントを“ひとつの記事で丸ごと”解説します。

この記事でお伝えしたいこと

最新データから見る:中学生の不登校の”現状”

そもそも、不登校とはどのくらい学校に行かない状態のことを指すでしょうか?

文部科学省の不登校の定義は以下の通りです。

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した児童生徒(病気や経済的理由によるものを除く)

この「30日」という基準には、困っている子どもや家庭を早い段階で適切な支援につなげる意味がこめられています。

1990年代までは、年間50日以上の欠席を不登校とカウントしていました。

しかし、「休みながらも何とか学校に登校している多くの子どもたち」がカウントされません。

また、50日を待たずにもっと早くに子どもへ支援することが大事だと考えられ30日以上の欠席が不登校と定義されました。

30日はあくまで目安です。

お子さんが毎朝の登校がつらい・保護者ご自身が対応に困る場合は、すぐに誰かへ相談することをおすすめします。

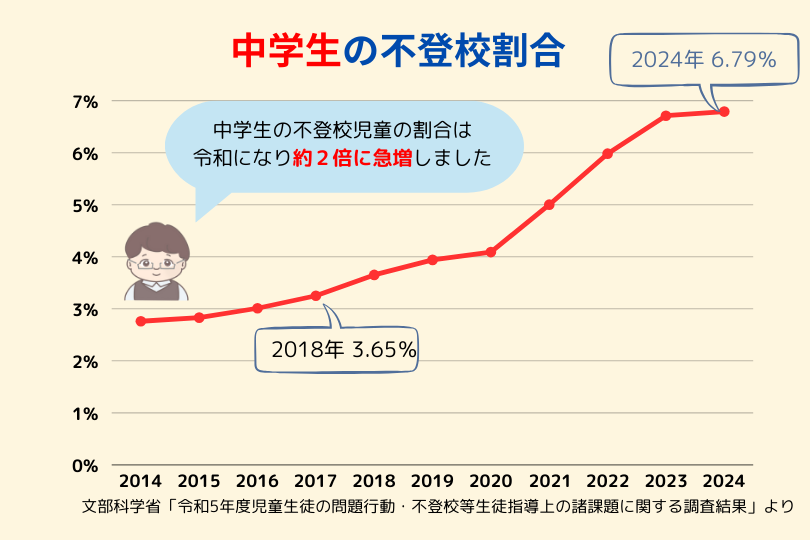

中学生の不登校は、増え続けている

文部科学省の調査によると、2024年度(令和6年度)の中学生の不登校生徒数は、21万6,266人にのぼります。

これは中学生全体の6.79%、約15人に1人の割合です。

平均すると、1クラスに2人は不登校の生徒がいる状況です。

誰でも不登校になる可能性があり、珍しいことではないのです。

不登校の中学生の進路

不登校を経験したといっても、その後の進路選択の幅は広がっています。

最近では、8割以上の生徒が何らかの形で高校進学を果たしており、全日制・定時制・通信制高校や高卒認定試験など、自分に合った学び方を選ぶことができます。

「早く再登校しなければ」という焦りにとらわれず、お子さん一人ひとりに合ったペースで進路を選択する時代へと、社会の価値観も変わってきました。

最新データから見る:中学生の不登校の”原因”

不登校の原因の全体像を知りたい方は、以下のまとめ記事をご覧ください

▶ 不登校の原因は?「理由がわからない」も含めて、考えられる心と体のサイン・症状を徹底解説

一番多い原因は「本人の無気力・不安」

不登校の要因として最も多く挙げられるのが、「無気力」「不安」といった、本人にも明確に説明できない気持ちです。

実際、文部科学省の調査では、不登校の生徒の半数近くがこれを主たる要因として挙げています。

これは思春期のこころの変化や、学校・家庭・社会の複合的なストレスが影響している証拠とも言えるでしょう。

中学生の不登校でよくある原因(本人の要因)

本人の体調不良

学校に行きたくない場合、あるいはほかのストレスなどがある場合、体調不良として表現されることがあります。

お腹の調子が悪い(過敏性腸症候群)

下痢や腹痛などの症状が出ます。学校に行かない日はお腹の調子が良い場合もあります。

授業中や登下校中に「急にトイレに行きたくなったらどうしよう」と心配になってしまい。

学校に行けなくなることがあります。

朝起きることができない・立ちくらみをする(起立性調節障害)

朝起きられない。起きる時に立ちくらみをする。倦怠感や頭痛などがみられる場合もあります。

中学生では、男子の6人に1人、女子の4人に1人が該当するといわれています。

朝、起きることができないため、学校を休むこととなり不登校になる場合があります。

心因性発熱

登校の時間帯になると微熱が出て、午後になると熱が下がり元気に過ごすことができます。

小児科に受診をしたり、内臓疾患を疑って検査をしても特に問題がない場合は心因性発熱となります。

微熱が出るため、学校に行くことはできず、欠席が続くことになります。

本人の性格や発達特性

お子さんの持っている性格や発達の特性によって、周囲とトラブルになることで学校に行きにくくなります。

コミュニケーションが苦手(自閉傾向)

対人関係が苦手、こだわりが強い、手先などが不器用なお子さんが該当します。

クラスメイトとトラブルになったり、勉強や行事などで劣等感を抱いて学校が怖くなってしまいます。

また、記憶力にかたよりがある場合も多いので、自分がつらい思いをしたことが忘れにくいです。

ジッとしていられない(多動傾向)

不注意・衝動性・多動性などがあるお子さんが該当します。

衝動性の高さからクラスメイトとトラブルになってしまったり、

多動性から授業中に座っていられず、怒られたりつらい思いをするお子さんがいます。

読み書き計算などの一部が極端に苦手(学習障害傾向)

文字を読むのが苦手な読字障害、文字を書くのが困難な書字表出障害、計算が困難な算数障害などがあります。

中学生になると勉強全体の難易度が高くなっていきます。

勉強ができないことで自己肯定感が低くなってしまったり、学校へ行くのが怖くなる場合があります。

現代ではITC(情報通信技術)が発達しているため、苦手な部分を無理に克服するのではなく、上手にICT機器を利用しながら自分の得意分野を強めていくことが大事です。

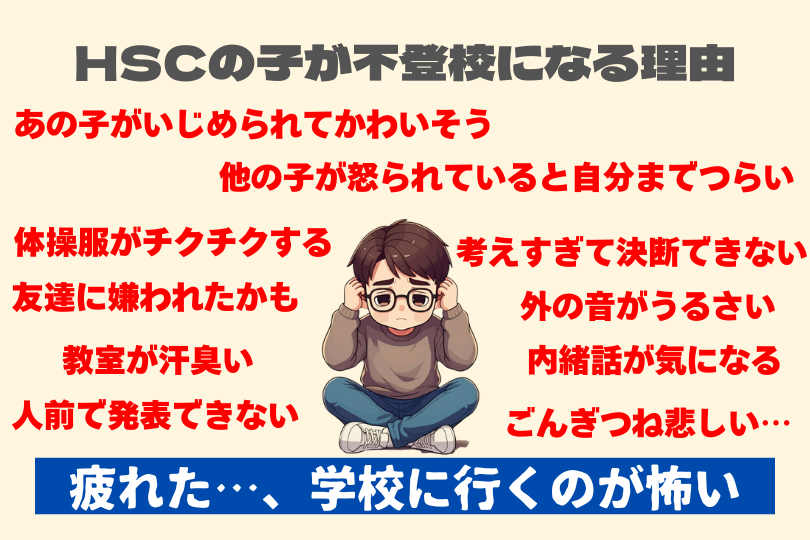

繊細過ぎる(HSP/HSC傾向)

HSP(Highly Sensitive person:非常に敏感な大人)は人口の約15~20%が該当すると言われています。

つまり、5~6人に1人はHSPやHSCと言われています。それだけ、当たり前で珍しくありません。

敏感すぎることで、授業に集中できなかったり、対人関係に疲れてしまいます。

その結果、学校に行くのが怖くなってしまいお子さんがいます。

中学生の不登校でよくある原因(環境の要因)

学校内でのトラブルや家庭環境の問題が不登校に影響することがあります。

環境要因その1、学校内での問題

いじめや生徒間トラブル

いじめや生徒間トラブルで学校に行きたくなくなることがあります。

いじめ以外でも、中学になると失恋をすることで学校に行きにくい場合などもあります。

▶ いじめが原因での不登校 学校に行くより大事なこと

部活動がうまくいかない

中学生には「学校には部活のために行っている」というお子さんも多くいます。

楽しかった部活の中でトラブルが起きたり、レギュラーになれなかったことを理由に学校に行けなくなる場合があります。

なかには、部活のために学区外の公立中学や私立中学校に入学した場合もあり。

その場合は地元の中学校への転校を検討することもありますが、地元の学校には戻りにくい場合もあります。

環境要因その2、家庭内での問題

過保護・過干渉

保護者が過度に子供を保護したり、口をはさみすぎると、子どもを不安定にさせ不登校のリスクが高まります。

【不登校経験のある大人へのアンケートより】

過干渉は絶対にいけません。お子さんの為を思うのであれば(中略)何も言わず、責めず、すべてを受け入れてあげてください。

親や子供の兄弟は本人と別の人間なので決して同じ気持ちにはなりません。

25年以上の不登校の保護者カウンセリングでも、過干渉でうまく言ったご家庭はほとんどありません。

「親が何をするか」ではなく、「親が何をしないか」が重要です。

転校(引っ越し)による新しい学校への不適応

転校したことで新しい学校への不適応から不登校になることがあります。

すでに仲良しグループができているクラスに1人だけ入っていくことで孤立をしたり、空回りしてしまうことがあります。

また、引越しをする際には単に住まいを変えるだけではありません。

保護者の転勤や転職、離婚・再婚など家族の大きな変化が起きることがあります。

新しい家族が増えたり、保護者が新しい職場になれるのに必死なため余裕がなくなってしまうことがあります。

その結果、子どもの変化に気が付くのが遅くなったり、子どもが不調を訴えても「いいから行きなさい」と無理やり登校をさせることで状況が悪化する危険性があります。

ヤングケアラー

弟や妹の世話、親や祖父母の介護をしないといけないお子さんもいます。

不登校の中学生の将来は?

不登校を経験したからといって、将来が閉ざされたわけではありません。

本人のペースで学び直しや社会参加を果たす子どもはたくさんいます。

通信制高校や高認試験を経て大学・専門学校進学する方はとても増えてきました。

就職をする際にも不登校についてマイナスになることはほとんどありません。

子どもが中学生で不登校になった時、保護者が考えるポイント

お子さんが学校に行けない状況になった時に、多くの保護者さんは焦ってしまいます。

そして、今までと同じことをやろうとこだわりすぎて、失敗します。

今までと同じことでうまくいくならとっくにうまくいっています。

学校に行けない状況になったということは「今までと同じ対応ではダメ」という変化のサインなのです。

ここでは、保護者の方にしていただきたいことを4つ紹介いたします。

保護者自身を振り返る

まず最初は、お子さんについて何かをするのではなく、保護者ご自身を振り返ることをおすすめします。

ここでご自身の振り返りができるかどうかで、お子さんの状態が大きく変わります。

振り返るといってもそんなにじっくり考える必要はありません。

1回につき5分程度で大丈夫です。以下のことを振り返ってください。

ステップ1:保護者ご自身の中学時代を振り返る

まず、ご自身の中学時代を振り返ってください。

- 親の言うこと聞いていましたか?

- ちゃんと学校に行っていましたか?

- 学校は楽しかったですか?

- 不登校のクラスメイトはいませんでしたか?

- もし、当時不登校になっていたら、親にどんな風に接してほしいですか?

これらを簡単にでいいので考えてみてください。

そうすると、お子さんにどんな声掛けが役立つか、どんな対応がマイナスになるかだいたいわかってくるでしょう。

ステップ2:保護者ご自身のこれまでのキャリアを振り返る

ご自身の中学を出てから現在までの経験を振り返ってみてください。

- すべて順調に進んできましたか?

- なに一つ間違ったことはありませんでしたか?

- 遠回りをしたり、やり直しをしたことはありませんか?

- 周りの同級生はどうですか?みんなノーミスで生活していますか?

このように振り返って考えてみると、意外といろいろな回り道をしているものです。

大学受験に失敗して浪人したり、単位が取れず留年したり。

就職活動がうまくいかなかったり、就職したけれど辞めてしまったり。

仕事を転々としていたり、結婚を何回かしている人もいるでしょう。

大事なことは、「すべてうまくいくこと」ではなく「その時は、うまくいかなくても、なんとかなること」です。

学校に行けないことは一つの挫折かもしれませんが、そこで何かを学ぶことができます。

ステップ3:保護者ご自身の現在の状況と周囲の人達を振り返る

現在のご自身の状況や、同級生の最近の近況も振り返ってみてください。

- あなたは今しあわせですか?

- 不登校だった同級生は現在どんな生活をしていますか?

- 何も不平や不満はありませんか?

- 仕事や家事が楽しくて楽しくて仕方ないですか?

じっくり振り返ると、いろいろ思うことがあるでしょう。

不登校にならなかったからといって、悩みなく生活しているわけではありません。

また、不登校になったからといって人生が終わってしまうわけでもありません。

不登校になってもならなくても、不平や不満は出ますし、嫌なことはあるでしょう。

一方で、不登校経験のある人でも、いろいろありながらも毎日を楽しく過ごしているはずです。

このように、中学校当時、その後、現在をご自身が振り返ることはとても役立ちます。

今のお子さんにどんな声掛けが有効で、どんな声掛けが傷つけるかわかるはずです。

お子さんが不登校になったとき、一番に「私に責任があるのでは…」と自分を責めがちです。

しかし、自分を責める必要はありません。

大切なのは家庭そのものが「安心して休める場所」になっていることです。

保護者自身の心の余裕が、お子さんの回復への第一歩にもなります。

学校と積極的に連絡を取る

学校とのやり取りは「受け身」でも問題ありません。

担任の先生やスクールカウンセラーと必要な範囲で情報共有し、「今できること」に取り組めば十分です。

学校からの連絡が負担なら、無理をしてまで返す必要もありません。

お子さんへの接し方を見直す

不登校のお子さんに対しては、「なぜ?」と理由追及をしたり、「そろそろ学校に行ったら?」と急かしたりするよりも、「あなたの気持ちが大事だよ」というメッセージを日常会話の中で伝えてください。

家の手伝いや趣味のことを一緒にやることからでも構いません。

進路についてさまざまな可能性を考える

学校という場に戻ることにこだわりすぎず、通信制や定時制、高認試験など柔軟な進路も選べます。

「今できること」から一歩ずつ進めていきましょう。

中学生の不登校に関するQ&A

Q不登校のまま引きこもりにならないか心配です

不登校から引きこもりになることは意外と少ないです。

厚生労働省の調査によると、引きこもり状態の大人の中で、3人に1人(33.5%)が小中学校時代に不登校経験のある人といわれています。

つまり、不登校にならなくても引きこもりになる可能性はあります。

引きこもりにならないようにと無理やり学校に行かせようとして、家族関係が悪化したり、部屋にこもってしまうことの方が心配です。

不登校と将来の引きこもりは、一旦は切り離して考えた方が良いでしょう。

Q病院に行きたがりません、どうすればいいでしょう

不登校になったからといって、必ず病院に行く必要はありません。

また、児童精神科や心療内科を受診する場合でも、まずはかかりつけの小児科に受診することをおすすめします。

また、病院に受診したら処方された薬は必ず飲んでください。

「心配だから病院に入ったけれど、薬を出されただけだった。薬は飲ませていない」という保護者さんが多くいますが、それなら病院を受診する意味がありません。

Q家で動画を見るかゲームばかりで過ごしています。ただ怠けているのでは?

まずはそのままで大丈夫です。ゲームや動画に”夢中にやるしかない状態”だからです。

理由は、「嫌なことを思い出す」「死にたくなる」などさまざまですが、ゲームや動画を続けないと体がもたない状態なのです。

その状態で、無理やりゲームや動画を取り上げてもうまくいきません。

まずは、現状維持をしつつどのようにゲームや動画以外の時間を作れるか、専門家を交えて作戦を練って慎重に対応することをおすすめします。

▶ 【没収は危険】不登校でゲームばかりしている子への理由と対処法

▶ 【失敗しない】不登校の子に家庭教師を導入する方法

Q不登校の基準はどうして年間30日以上なのですか?

統計の都合です。医学的にも発達的にも、何かの根拠があるわけではありません。

そのため、学校に行けないお子さん自身やご家族が「30日になっていないから…」と考える必要はありません。大切なのは出席日数(欠席日数)ではなく「お子さんの人生」です。

「学校に行けない」中学生へ、経験者からのアドバイス

いま、現在「学校に行けない」と悩んでいる中学生の皆さん。

将来のことが不安だったり、一日を長く感じてツラくなっているかもしれません。

私たちは、不登校経験をした大人を対象に毎年アンケートを実施しています。

ここでは、そのアンケートの内容から「今の自分が、不登校の時の自分にアドバイスできるとしたら、何を伝えたいですか?」の回答結果を掲載します。

なお、自由記述の内容をそのまま掲載するため、厳しい表現の回答もあります。

ご了承ください。

「学校に無理して行かなくていい」という意見と「学校に行った方がいい」という意見があります。どちらが正解というわけではありません。

ただ、「行かなくていい」と「行った方がいい」の割合に注目していただくと、大体がわかると思います。

中学生の時期に不登校だった方へのアンケートから

質問:今の自分が、不登校の時の自分にアドバイスできるとしたら、何を伝えたいですか?

- 気にすんな

- 学校なんて無理して行かなくてもいつか終わるから大丈夫です。そのあとの人生の方が長いので無理はしないでやりたいことをやればよいと思います。

- 無理をせずに部活を辞めて楽になればいい

- 焦ると逆に更に行きたくなくなってしまうから、あまり無理はしない方が良い。

- 不登校になってもいいから後の人生で役に立つことをしなさい。

- 必要な期間だったと思って大丈夫。でも勉強だけはしっかりして。

- 無理してまで学校に行く必要はないと伝えたいです

- 嫌なところに無理して行かなくてもいいけど、やる気起きないかもしれないけど、勉強はちゃんとやっておいた方が、将来の可能性が広がるよ、と伝えたいです。

- 特にアドバイスはせずにいつも通りに過ごす。不登校であることに対して負い目を感じているので、学校の話題は出さない。

- 無理はしなくていい

- 友人に相談してと伝えたいです

- 不登校をして何も現状は変わらないしこれから自分がどうしたいいか真剣に考えた方がいいと伝えたい

- 無理にクラス内で嫌いな子と話をしたり、グループに入らなくてもいいと伝えたいです。たった3年間の短い中学時代で、一生クラスメイトと付き合うわけでもなく、自分に素直になって好きなように学校内で振舞って構わないと言いたいです。

- あまり気にしないよう伝えたい。

- 親は無理に行かせようとするけれども、休むべき

- “焦らなくていいし気にしなくていい。

- できれば世界のいろんな言語を覚える時間だと思って前向きに日々を過ごしてほしい。”

- 勉強が嫌でも大人になると身に沁みて「あの時しとけば良かった」と感じるから、今のうちちゃんと勉強をしとけと伝えます。

- 小さい世界のことだから気にするな!

- 今は辛いかもしれないけど、無理しないで、そのままで大丈夫だよと伝えたいです。

- 休みたいなら休めばいい

- 不登校でもなんでもいいから、勉強だけはしておけ。

- 別に行かなくても良い

- 周りに相談すると、案外解決策が見えてくる

- 無理はせずに勉強はしとこう

- 転職する時の就職活動で履歴書や職務経歴書を求められるため、最終学歴としたい学校があれば、その学校はきちんと卒業すること。最終学歴としたい学校に行くまでは、不登校をしていても構わないが、最終学歴だけはきちんとしておくこと。

- まずは学校に行ってみる事です

- 自由に過ごして大丈夫だから。行きたいと思ったら行けばいいし、嫌なら好きな事をすればいいよ。です。

- 原因探しをして解決することも大切なことだけど、身体や心を「休ませる」こともとっても大事!休める時にたくさん休んでね。

- 「自分ってそんなにつらかったんだっけ」って無理に気持ちを押し殺さなくていいよ

- 周りから色々言われるけど、無理して行かなくて正解だったよ。こうして今も生きているから。

- 抱え込まずに周囲に相談するのがよいと思います。

- 不登校しているからといって悩むことは無い。勉強は自分で教科書読むだけでも十分にできる。それに卒業したら環境が大きく変わるのでそこまでは無理して何かをしようとしなくていい

- 1人で考え込まず、身近にいる人に相談してほしい。

- 不登校は悪い事じゃないので後ろめたい気持ちは持たなくていい。嫌なら逃げ回ってもいい

- 逃げたい時は逃げても大丈夫だよ。と伝えたいです

- 今考えたら逃げるのも自分の身を守る大切なことだったので、間違いではなかったと思います。

- 周りの大人たちから色々批判されるけれども、いったん2週間くらい学校を休んで休憩したらいいよ。

- 容姿について、親に話せば、病院でレーザー治療で改善できることを伝えたいです。

- 学校の小さなクラスの中の人間関係だけがすべてじゃないから、友達と何かあっても学校に行かなくてもいつかあなたのための居場所が見つかるよ。

- 自分を責める必要はない。どうせなら、長期休暇だと思って楽しんだ方がいい。

- 今、親になったから分かるけど、自分の親は結構酷いよ。

- 不登校になっても仕方ないけど、友達と兄弟は良かったんだから、もう少し頑張っても良かったかも。

- 親から離れるためにも将来のために頑張るべきだったと思う。

- 仕事に行く方がめんどくさいので学校は行った方が良い

- 周りは自分のことを気にしてないから気にせず投稿しろ

- 短い期間なんだから気にせず登校しなさい。

- 学校なんか行かなくても、生きていればそれで100点だと伝えたい

- 勉強は大事だと思うが無理する必要はない。

- ゲームより部活や勉強に時間を使ったほうが楽しいはず

- 中学の不登校はそんなに問題ないから頑張って。

- 頑張った成果は出るのでやってみなさい

- 学校に行かなきゃとプレッシャーに感じなくても大丈夫

- 将来を気にせず休んでいい。

- 勇気を出して立ち向かえば、道は開けます。

- 部活を含め、学校は狭い世界です。もっと広い世界があり、今のつらいことよりも楽しいことがたくさん待ち受けています。

- 親は学校に行きなさいというけれど、無理して学校に行くことはないよ。心も体もゆっくり休めてね。

- 自分だけで考えるのではなく周りの人に相談するようにアドバイスしたい

以上、中学校時代に不登校を経験した方へのアンケート結果でした。

なお、他の質問に関する回答や中学校以外での不登校経験のある方の回答など、アンケート全体の回答は以下のページで紹介しております。

お子さんのために、まず保護者の方ができること

お子さんの不登校は、ご家族にとって、これからの生き方やコミュニケーションを見直す“きっかけ”になります。

焦る必要はありません。あなたとお子さんのペースで、次の一歩を探していきましょう。

そのために、今の気持ちの温度感に合わせて、できることから始めてみませんか?

1人で考えていても、ついつい不安になってしまったり、いい対応策が見つからない時があります。

そんな時には、専門家を頼ってください。

専門知識とこれまで多くの家族をサポートしてきた経験から、あなたに最適なご提案をします。

引用参考文献

更新情報

25/07/25 新規記事掲載

25/10/01 最新情報に更新

25/11/21 最新情報に更新