家庭学習や通塾よりもメリットが多いオンライン教材です。

しかし多くの教材がありどれを選んでよいか迷ってしまいます。

教材によって、値段もサービスもバラバラです。

だからこそ、オンライン教材の中でもメリットの多いものを選びましょう。

この記事では「今のまま何もしないわけにはいかない。でも、ムダな出費も避けたい」という保護者の方へ、すららをご紹介いたします。

中学生の不登校についてはこちらの記事にまとめています!

▶ 中学生の不登校|知っておくべき原因・対応・進路のすべて【心理師解説】

子どもに合った家庭での勉強法は?

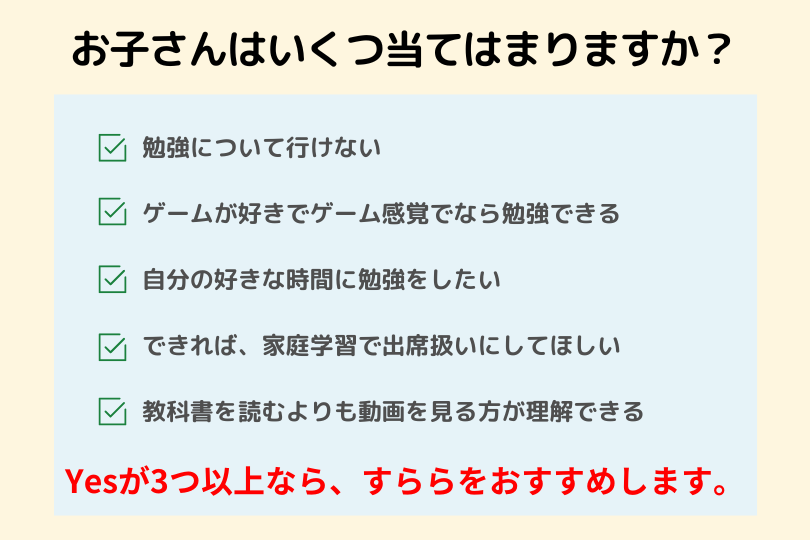

まずは、次のチェックリストにいくつ当てはまるでしょうか?

3つ以上に当てはまる場合は、すららをおすすめします。

勉強の遅れを取り戻せる無段階式

オンライン教材には大きく分けて、学年式と無学年式の2つがあります。

学年式は、「〇年生△月号」の教材が送られてくるイメージです。

勉強について行けないお子さんは、例えば中学2年生のお子さんが連立方程式の教材があっても、そもそも方程式がわからなければ、取り組むことは難しいでしょう。英語もことができません。そして、勉強への苦手意識が強くなってしまい、勉強嫌いになってしまいます。

一方で、無学年式は1年前の勉強に戻ったり、できているところは先に進めたりすることができます。

先ほどと同じく、中学2年生の場合でも、連立方程式の前に方程式を、さらに小学生までさかのぼって、勉強をやり直すことができます。

学校で一人だけ小学生の勉強をしていたら恥ずかしいですが、家庭でのオンライン教材なので誰かの目を気にする必要もなく、無学年式ならわからないことを分かるまでとことん学べます。

また、学校に行っていないけれど勉強は十分できて、勉強の遅れの心配はないというお子さんの場合も、無学年式なら先取り学習ができます。

ゲーム感覚で学べる

レベルアップやミッション達成などのゲーム要素を学習に取り込んだゲーミフィケーションといわれる工夫がされています。そのため、勉強だけをやろうとするとやる気が出ないお子さんでも、ゲームをクリアするために自然と勉強に取り組むことができます。

好きな時間に勉強に取り組める

すららは、もともと個人向けではなく塾や学校で利用するオンライン教材として開発されました。

現在では、日本だけでなく海外の日本人学校などでも導入されています。海外でも、利用されているため24時間サポートがされています。

決まった時間に塾に行ったり家庭教師が来るわけではなく、オンライン教材なのでいつでも好きな時間に好きなだけ勉強ができますが、海外でも利用されているのはさらに安心ですね。

家庭学習でも出席扱いになる

文部科学省の通知により、家庭学習でも一定の条件を満たせば、出席扱いになります。その一定の条件について、すららは当てはまっております。もちろん、1日10分だけの勉強で出席扱いということはできませんが、きちんと毎日取り組むことで、勉強の習慣がついて、出席扱いになることはお子さんにとっても自信につながるでしょう。

とくに起立性調節障害などで、朝起きることができず勉強はしたいけれど、学校の授業に間に合わない。あるいは過敏性腸症候群などでお腹の調子が悪く、すぐにトイレに行きたくなるため、学校に登校するのが難しく、授業中座っているのも厳しいというお子さんもいらっしゃいます。

そういう場合、家庭でしっかり学習をすることで、本人の自信にもなり勉強も遅れることがなく、快適な生活を送ることは、とても良いことです。

すららのメリットは?

オンライン教材の時点で、「人の目が気にならない」「時間の制約がない」「場所の制約がない」は、ほぼどの教材も一緒なので、以下の7項目が重要になります。

「すらら」の7つのメリット

- 勉強のわからなくなった部分からやり直せる

- 学習状況を確認できる

- 出席扱いになることもある

- わからない部分を解説動画やメッセージでのサポートがある

- やる気を維持するための工夫がされている

- 手軽に始めやすくて止めやすい

- 個別指導などと比べて費用が比較的安い

『すらら』はゲーム感覚で学習できる対話型アニメーション教材です。小学校高学年から高校生までが対象の教材で、楽しくてわかりやすいのはもちろん、学習塾講師の手厚い学習フォローがついています。

先ほどのメリットを踏まえて詳しく見ていきましょう。

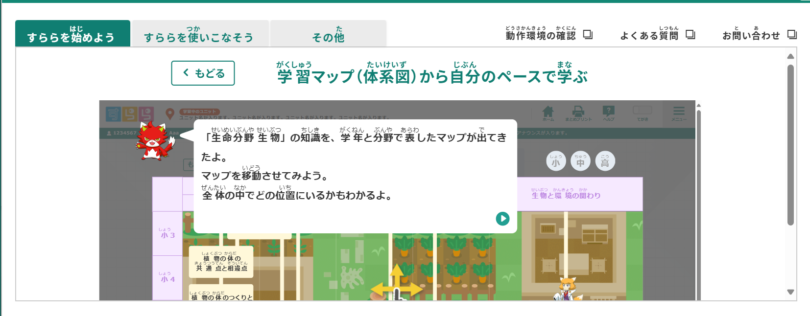

1.勉強のわからなくなった部分からやり直せる

「すらら独自のつまづき診断システム」があり、間違えた問題に対し、各自が苦手なポイントを分析して重点的に復習できます。

また、無学年生なので、実際の学年は気にせず自分がつまづいたところからスタートが出来ます。逆に学校の授業よりも先に進むことも可能です。自分のペースで学べるので飽きずにコツコツ続けられます。

2.学習状況を確認できる

お子さんがちゃんと学習しているのか、保護者に通知が届きます。また、現役の学習塾講師を中心とした”すららコーチ”がお子さんだけでなく保護者様もサポートします。例えば、お子さん個別の学習計画を立てたり、保護者が見守りが難しい時の「はげまし方」「見守り方」のコツなどもアドバイスしてくれます。

3.出席扱いになることもある

すでに1200名以上が、すららでのオンライン学習で出席扱いとなっています(2024年現在)。

出席日数が受験に影響することは少なくなってきましたが、入試では関係なくてもやはり出席扱いになるのは、お子さん自身の安心や自信につながります。

4.わからない部分を解説動画やメッセージでのサポートがある

勉強については、音声・文字・イラスト・アニメーションなどさまざまな表現で説明してくれます。

また、ただ問題を解くのではなく、対話形式の問題のため、内容を理解しながら学習ができます。

もしわからないことがあっても、お子さんの回答をAIが判断し、何につまづいているかを判断し、自動でさかのぼり学習をしてくれます。

また、現役学習塾講師が”すららコーチ”として、お子さんそれぞれの特異不得意を踏まえたアドバイスがあります。

5.やる気を維持するための工夫がされている

ゲーミフィケーション(ゲーム感覚で楽しく学べる)教材となっており、勉強が苦手あるいはゲーム好きのお子さんにもぴったりです。また、トークンエコノミー法という行動心理学の考え方をベースにしており、お子さんのやる気が自然と湧き上がる設計になっています。

6.手軽に始めやすくて止めやすい

年間契約ではなく1ヶ月から契約できるため、いつからでも開始できて、休止や退会も簡単です。4か月継続コースの場合割引がありますが、まずは1か月コースで入られることをおすすめします。

もう一つの手軽な理由は、専用端末が不要だからです。オンライン教材では、その教材でしか使えない専用のタブレット端末を購入したりレンタルする必要がある場合が多いです。すららの場合は、専用端末を準備する必要がなくお手持ちのPCやタブレットを使うため、もし止めたとしても端末が無駄になることはありません。

(スマホは不可。推奨環境についてはお申し込みの際にご確認ください。)

7.費用が比較的安い

専用のタブレットなどがいらないため、初期費用が抑えられます。月額の費用も3教科の場合は、8,800円(税込)、4か月継続コースであれば8,228円(税込)となり、個別指導塾などに比べると非常に安いです。

このように、お子さんのやる気が出るように、そして保護者さんの不安や負担が軽減できるようにさまざまな工夫がされています。これだけ、気配りのできた教材ですから、学習内容も安心です。実際に多くの学校や塾でも採用されており、利用者数は40万人以上だそうです。塾や学校と同じ内容をご家庭でいつでもできるのはありがたいですね。

最大のデメリット:お金がかかる

不登校でなければ、こんな出費は必要なかったのに、お金がもったいない

契約してもちゃんと続くかわからないし、ムダになったらいやだなぁ

確かに、出費がかさみとてもつらいですよね。

とはいえ、現状を変えるためには動く必要があります。

「すらら」なら、お子さんが積極的に勉強をしやすい環境が手に入ります。

それに、専用のタブレットなどを購入する必要がなく、いつでも退会できるので、気軽に挑戦できます。

無料でできるわけではないので、どうしても費用が発生します。出費が増えることはつらいですよね。

しかし、不登校で家でずっとゲームばかりをしていて勉強をしないとなると、生活リズムが崩れてしまいます。

「そろそろ学校に行こうかな」と再登校を考えても、勉強がわからないことが壁になってしまいます。

例えば、お腹が痛くなりやすい(過敏性腸症候群)、あるいは人の目がとても気になる繊細なお子さんなどの場合、授業中がわからないと先生の説明が頭に入ってきません。

授業がわからずずっと机に座ることになるため、お腹が痛くなり出したり、人の目がさらに気になってしまったりと、どんどんつらい状況になってしまいます。

そのため、学校に戻るためにもあらかじめ授業の遅れを取り戻しておくことはとても重要なのです。

すららであれば、無学年式なので、つまづいたところから勉強をやり直すことができ、わかっているところはどんどん先に進めることもできます。

「何から手を付けていいかわからない」とか「もう、全部やってしまって、やることがない」という心配がありません。

すらら公式サイトはこちら→https://surala.jp/

子どもの将来を考えた行動を

お子さんの不登校に関する保護者様からの相談を多く受けています。

「なんでうちだけが」

「不登校にならなければこんなことにはならなかった」

「お金がもったいない」

などと考える保護者様が非常に多いです。

確かにその意見はもっともです。

しかし、お子さんが学校に行けずに悩んでいることは事実です。

その事実に、良いも悪いもありません。

また、他の子と比較しても意味がありません。

よそはよそ、うちはうちです。

お子さんの状況に向き合い、「より良くするためには」「子どもが将来自立した生活をするために何ができるか」などを考えた場合、家庭学習の充実は欠かせません。勉強の習慣が身につけば、知識がつきますし、進路の幅も広がります。また、学校に戻る時も「授業がわからなくてつまらない」「みんなよりできなくて恥ずかしい」という思いをせずにすみます。

「なんで今、うちの子は学校に行かないのだろう」「なんで、あの時にあんなことになってしまったのだろう」と、今や過去のことばかり考えるのではなく、今後のことをしっかり考えて「不登校になっていろいろあったけれど、結果的に良かった」と将来子どもと笑って話せるように、今から行動しましょう!

すらら公式サイトはこちら→https://surala.jp/