学校が始まるって聞いただけで、子どもの表情がどんどん暗くなる…

『行きたくない』と言われて、どう答えればいいのか悩む…

お子さんを心配するからこそ、不安や焦りが襲ってきますよね。

文部科学省の調査(令和5年度)では、中学生の約15人に1人(6.7%)が不登校であり、

特に夏休み明けの9月は、全国的に不登校のお子さんが増加する時期として知られています。

「うちの子だけかもしれない」と一人で抱え込む必要は、全くありません。

この記事では、夏休み明けの不登校に悩むお子さんとご家族が、安心して次の一歩を踏み出すための具体的なヒントを、公認心理師・医師監修のもと、分かりやすく解説します。

読み終える頃には、きっと心が少し軽くなり、「今日からできること」が見つかるはずです。

【メディア情報】

当記事を元にテレビ愛知「5時スタ」に出演しました(2023年9月1日放映)。

執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)

- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績

- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。

→詳しいプロフィールはこちら

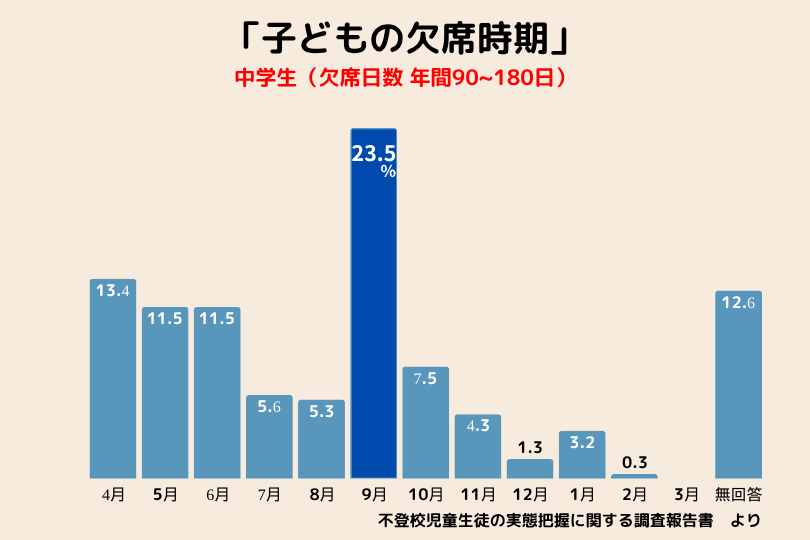

データでみる「夏休み明けの不登校」

年間90日~180日欠席する中学生の23.5%が9月に休みがちになる

文部科学省の不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書(PDF)によると、

年間90~180日間欠席する中学生の「休みがちになった」時期は9月が最も多くなっています。

実に

このデーターからもわかるように、夏休み明けに休みがちになることは珍しいことではありません。

特に中学生の不登校では、とてもよくみられる状況なのです。

きちんと休ませることの重要性

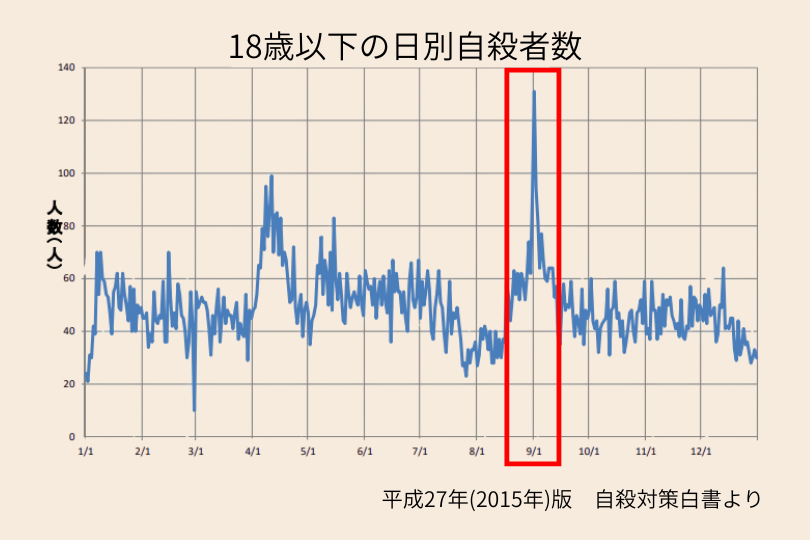

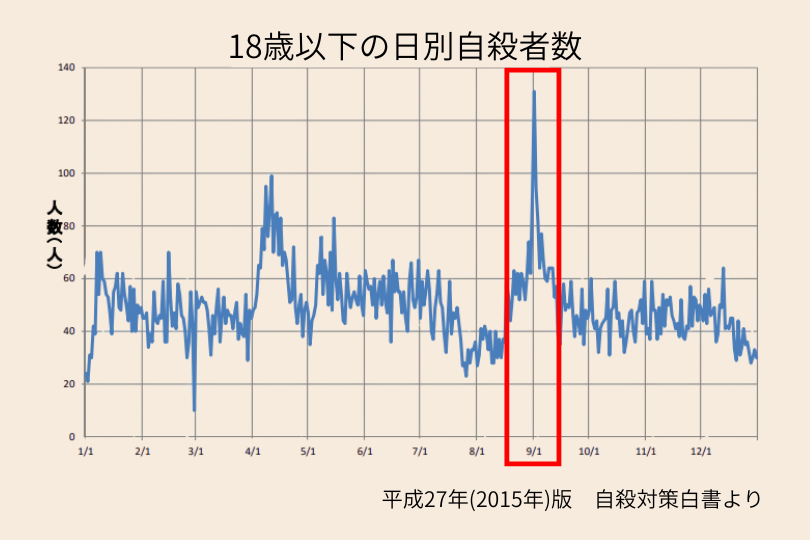

もう一つ、とても重要なデータをご紹介しましょう。

こちらは、子ども(18歳以下)の自殺について、1年の中でいつ発生するかをまとめたグラフです。

9月1日が突出して多いことがわかります。

東京都をはじめとして8月末まで夏休みで、9月1日から新学期(夏休み明け)となる学校が多くあります。

9月1日は、「学校に行きたくない」でも「家にいることも許されない」子どもたちの悲しい結末とも言えます。

のちほど、改めてくわしく解説します。

なぜ夏休み明けに不登校が増えるの?3つの心理的理由

生活リズムの乱れが招く「心身のSOS」

夏休み中の昼夜逆転や不規則な生活は、お子さんの心身に想像以上の負担をかけています。

身体への影響について考えてみましょう。 睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌リズムが乱れてしまうと、朝起きることが困難になります。これは単なる「怠け」ではありません。さらに、食欲不振や頭痛、腹痛といった体調不良が頻発し、免疫力が低下して風邪も引きやすくなってしまいます。

心への影響も深刻です。 集中力や判断力が低下し、些細なことにイライラしやすくなります。また、「規則正しい生活ができない自分はダメだ」という自己否定感が強まり、漠然とした不安感や無力感に襲われることも少なくありません。

夏休み中に生活リズムが崩れたり、学校へ行くモチベーションが失われたことで、夏休み明けに学校に行けなくなる子がいます。

リセットされた友人関係への不安

夏休み中にクラスメイトとの距離が生まれ、「みんなから取り残されているかも」という不安が募ります。

お子さんの心の中では、「友達が新しいグループを作っているかもしれない」「夏休みの思い出話についていけない」「クラス替えで知らない人ばかりになったらどうしよう」「いじめられるかもしれない」といった不安が渦巻いています。

これらの不安は、大人が思っている以上に深刻で、お子さんにとって学校が恐怖の場所に感じられてしまうことがあります。

ーーー

勉強・部活のプレッシャーと自己否定

夏休み中の学習ブランクや体力低下が、「みんなについていけない」という強い不安を生み出します。

学習面での不安は複層的です。 夏休みの宿題が終わっていない罪悪感、授業についていけなくなる恐怖、迫り来る定期テストへの不安など、お子さんの心には様々な重荷がのしかかっています。

部活動でも同様の不安が生まれます。 体力や技術の低下への心配、3年生の引退によるチームメイトとの関係性の変化、そして顧問の先生への申し訳なさなど。これらすべてが学校へ向かう足取りを重くしてしまいます。

----

見逃さないで!子どもの「SOSサイン」チェックリスト

お子さんは「学校に行きたくない」と直接言えないことがほとんどです。 日常の小さな変化から、心のSOSをキャッチしましょう。

身体のサイン

朝起きられない、起きても頭痛・腹痛を訴える これは単なる「朝が弱い」ではなく、心理的ストレスが身体症状として現れている可能性があります。学校への不安が高まると、自律神経のバランスが崩れ、実際に頭痛や腹痛として症状が現れるのです。「仮病かもしれない」と疑わず、まずは「つらいんだね」と受け止めることが大切です。

食欲がない、または食べ過ぎる ストレスは食欲に大きく影響します。不安や緊張で胃が縮こまり食べられなくなる子もいれば、逆に食べることで心を落ち着かせようとする子もいます。どちらも心のSOSサインです。無理に食べさせたり、食べ過ぎを叱ったりせず、「今は心が疲れているから、体も疲れているんだね」と理解を示しましょう。

夜なかなか眠れない、または昼間に眠気が強い 学校への不安が強いと、夜になって「明日学校に行かなければ」という思いが頭をぐるぐる回り、眠れなくなります。その結果、昼間に強い眠気に襲われ、生活リズムが乱れてしまいます。「早く寝なさい」ではなく、安心できる環境を整えることが先決です。

体がだるい、疲れやすいと訴える 心の疲れは体の疲れとして現れます。一見何もしていないように見えても、常に不安や緊張を抱えている状態は、想像以上に体力を消耗します。「何もしてないのに疲れるはずがない」ではなく、「心が頑張りすぎて疲れているんだね」と理解してあげてください。

原因不明の発熱や体調不良が続く 医療機関で検査をしても異常が見つからない体調不良は、心因性の可能性があります。これは「気のせい」ではなく、心の状態が体に影響を与えている証拠です。まずは体調を整えることを優先し、心の面でのサポートも同時に考えていきましょう。

行動のサイン

ゲームやSNSに没頭する時間が急に増えた これは現実逃避の一種かもしれません。ゲームやSNSの世界では、学校の人間関係や勉強のプレッシャーから解放され、自分をコントロールできる感覚を得られます。頭ごなしに禁止するのではなく、「今はそこが安心できる場所なんだね」と理解を示しつつ、少しずつ他の活動への興味を促していくことが大切です。

今まで好きだったことに興味を示さなくなった これは心のエネルギーが不足している状態です。うつ状態の初期症状として、今まで楽しかったことに興味を示さなくなることがあります。無理に興味を向けさせようとせず、「今は心が休憩中なんだね」と見守る姿勢が重要です。

部屋にこもりがちになり、家族との会話が減った 人との関わりが負担に感じられる状態です。家族であっても、会話をすることで学校のことを聞かれるのではないかという不安や、心配をかけてしまう申し訳なさを感じている可能性があります。無理に会話を求めず、「いつでも話したくなったら聞くからね」というメッセージを伝えることが大切です。

外出を嫌がるようになった 外の世界に対する不安や恐怖が強くなっている状態です。学校の関係者や同級生に会うことを避けたい気持ちや、「みんなは学校に行っているのに自分だけ」という罪悪感から外出を避けることがあります。まずは家が安全な場所であることを確認し、徐々に近所への散歩などから始めていきましょう。

身だしなみに気を遣わなくなった 自分への関心や自尊心が低下している表れです。「どうせ誰にも会わないから」「自分なんてどうでもいい」という気持ちが強くなっています。無理に身だしなみを整えさせようとせず、まずは心のケアを優先し、自尊心の回復を図ることが大切です。

言動のサイン

「疲れた」「だるい」とよく言う これは単なる身体的な疲れではなく、心の疲れを表現している可能性があります。子どもにとって、複雑な感情を言葉で表現することは困難です。「疲れた」という言葉の裏には、「学校のことを考えるのがつらい」「どうしていいか分からない」「助けてほしい」という気持ちが隠れていることがあります。

「どうせ」「でも」「だって」などの否定的な言葉が増えた これは自己肯定感の低下を示しています。「どうせ自分なんて」「でも無理だよ」「だって分からないもん」など、否定的な言葉が増えるのは、自分に対する信頼を失っている証拠です。この時期は励ましの言葉よりも、まず子どもの気持ちを受け止めることが大切です。

学校や友達の話を避けるようになった 学校関連の話題が心の負担になっている状態です。以前は友達の話をよくしていたのに、急に避けるようになったり、話題を変えようとしたりするのは、学校への不安や恐怖が強くなっている証拠です。無理に聞き出そうとせず、子どもから話したくなるまで待つことが重要です。

「死にたい」「消えたい」などの言葉を口にする これは最も注意すべきサインです。子どもがこのような言葉を口にするときは、本当に追い詰められている状態の可能性があります。「そんなこと言うもんじゃない」と叱るのではなく、「そんなにつらい思いをしているんだね」と受け止め、すぐに専門家に相談することが必要です。

些細なことでイライラしやすくなった 心に余裕がない状態では、普段なら気にならない小さなことでも大きなストレスに感じられます。家族の何気ない言葉や行動にイライラしやすくなるのは、心のエネルギーが不足している証拠です。「わがままになった」と捉えず、「今は心が敏感になっているんだね」と理解してあげてください。

生活のサイン

昼夜逆転の生活が続いている これは生活リズムの乱れ以上の意味があります。夜は家族が寝静まり、学校のことを考えずに済む「安全な時間」として感じられることがあります。また、朝を迎えることで「また一日が始まる」という不安から逃れたい気持ちの表れでもあります。無理に朝起こそうとせず、まずは心の安定を優先することが大切です。

宿題や学校の準備を全くしなくなった 学校への拒否感が強くなっている状態です。宿題をしないのは「怠け」ではなく、学校に関わることすべてが心の負担になっているからです。「宿題くらいはやりなさい」と強要するのではなく、まずは学校への不安を和らげることを優先しましょう。

制服や教科書を見るのも嫌がる 学校関連のものが不安や恐怖のトリガーになっている状態です。制服や教科書を見ただけで学校での嫌な記憶がよみがえり、動悸や不安感に襲われることがあります。これらのものを無理に見せようとせず、子どもが安心できる環境を整えることが大切です。

学校関連のものを隠したり、捨てたりする 学校との関係を完全に断ち切りたいという気持ちの表れです。これは一時的な拒否反応である場合が多く、心が回復すれば自然と学校への関心も戻ってきます。物を隠したり捨てたりする行為を叱るのではなく、その背景にある辛い気持ちを理解することが重要です。

家族と一緒に過ごす時間を避けるようになった 家族への申し訳なさや、心配をかけてしまう罪悪感から一人になりたがることがあります。また、家族からの「どうしたの?」という質問や心配の視線が負担に感じられることもあります。無理に一緒にいようとせず、「一人の時間も大切だよ」と理解を示すことが大切です。

【観察のコツ】質問攻めにせず、普段の会話の中でさりげなく様子を尋ねる

❌ NG例:「学校どう?友達とうまくいってる?勉強は大丈夫?」 ⭕ OK例:「今日は疲れてるみたいだけど、何か美味しいもの食べる?」

【無料ダウンロード】家庭用チェックリストPDF <ここに印刷可能なチェックリストPDFのダウンロードリンクを挿入>

💬**【カウンセリング事例】サインに気づいた時の対応例** <ここに「保護者が子どものSOSサインに気づき、適切な対応をした結果、子どもが安心して本音を話せるようになった」という具体的な事例を挿入>

3. 「行きたくない」と言われた時の最初の3ステップ

お子さんから「学校に行きたくない」と言われた時の、最初の72時間の対応が、その後の関係性と回復に大きく影響します。

ステップ1:否定せず「まずは受け止める」

避けたい言葉 「怠けてるんじゃないの?」「みんな頑張って行ってるのに」「そんなことで将来どうするの?」

代わりに使いたい言葉 「今はつらいんだね」「話してくれてありがとう」「無理しなくていいからね」

お子さんにとって、親に本音を打ち明けることは、とても勇気のいることです。その勇気を否定せず、まずは受け止めることが最も大切です。

ステップ2:理由を問い詰めず、子どもの言葉に耳を澄ます

効果的な問いかけ 「どんな気持ちなの?」「何が一番心配?」「お母さん(お父さん)にできることはある?」

避けたい言葉 「なぜ?」「どうして?」は追い詰める印象を与えます。「でも」「だって」は否定的な印象を与えます。「そんなことで」は子どもの気持ちを軽視してしまいます。

理由を無理に聞き出そうとせず、お子さんが自分のペースで話せる環境を作ることが大切です。

💬**【事例】声かけがきっかけで本音を話した中学生** <ここに「適切な声かけによって、子どもが心を開き、本当の悩みを話してくれた」という具体的な事例を挿入>

ステップ3:「今日は休んでいいよ」と”安全基地”を示す

安全基地としての家庭の役割 無条件に受け入れられる場所、批判や評価を受けない場所、自分らしくいられる場所であることを示してあげてください。

共に過ごす時間の作り方 一緒にお茶を飲みながら、何気ない話をする時間を作ってみませんか。短時間の散歩や買い物に誘ってみたり、お子さんの好きなことを一緒に楽しんだりすることで、心の距離を縮めることができます。無理に話をしようとせず、ただそばにいるだけでも、お子さんにとっては大きな支えになります。

親子でできる簡単リラックス術(セルフケアBOX) 深呼吸法として、4秒で息を吸い、4秒止めて、8秒で吐く練習をしてみましょう。筋弛緩法では、全身に力を入れて5秒、その後一気に力を抜くことで、体の緊張をほぐすことができます。好きな音楽を聴きながらストレッチをしたり、アロマやお香を焚いてリラックスできる環境を作ることも効果的です。

休ませることで命を守る

先ほどもお伝えしましたが、日本における子ども(18歳以下)の自殺が一番発生するのは9月1日です。

この日は、東京都をはじめとして多くの自治体の公立小中学校が夏休みが明けるタイミングです。

このデータで「子どもの自殺の原因が家族の対応に問題がある」といいたいのではありません。もちろん、どのご家族も最善を尽くされています。

お伝えしたいことは、「もし今後あなたのご家庭でお子さんが『学校に行きたくない』と勇気を出して言って来たら、その思いを否定せずに受け止めてあげてください」ということです。

4. 次の一手:学校・専門家との連携と多様な選択肢

4-1 学校とのやりとり

担任・スクールカウンセラーへの連絡のポイント 連絡は電話よりもメールやメッセージアプリを活用すると、お互いに時間を気にせず、落ち着いて内容を伝えることができます。お子さんの状況を客観的に、感情的にならずに伝えることが大切です。「復帰のタイミング」ではなく「今できる支援」について相談し、必ずお子さんの了解を得てから連絡を取るようにしましょう。

保健室・別室登校の制度活用法 保健室登校は体調不良時の避難場所として利用でき、別室登校では少人数での学習や相談が可能です。時間差登校で人の少ない時間帯での登校を試したり、部分登校で好きな授業だけの参加から始めることもできます。

相談前の準備(最近の様子をメモしておく) 睡眠・食事・生活リズムの記録、気になる言動や体調変化の記録、お子さんが話した内容のメモ、家庭で試した対応とその結果を整理しておくと、より具体的な相談ができます。

4-2 学校外の学び場・居場所

教育支援センター(適応指導教室) 各自治体が運営する不登校支援施設で、個別学習支援と集団活動のバランスが取れた環境を提供しています。学校復帰を目指すプログラムがあり、多くの場合は無料で利用できます。

フリースクール 民間運営の学習・生活支援施設で、多様な学習スタイルに対応し、個性を重視した教育方針が特徴です。利用料は月額2~8万円程度と幅があります。

不登校特例校 文部科学省認定の特別な学校で、不登校経験者に特化したカリキュラムを提供しています。少人数制での丁寧な指導を受けられ、通常の学校と同じ卒業資格を取得できます。

各施設の所在地例と連絡先 <ここに主要都市の教育支援センター、フリースクール、不登校特例校の具体的な連絡先情報を挿入>

オンライン学習・通信制のメリット・デメリット オンライン学習は自分のペースで学習でき、対人関係のストレスが少なく、好きな時間に学習できる利点があります。全国どこからでも参加可能です。一方で、集団生活のスキルが身につきにくく、自主性が求められ、技術的なトラブルの可能性もあります。また、直接的な人間関係が築きにくいという面もあります。

4-3 相談先リスト(自治体・NPO・医療機関)

すぐに頼れるホットライン・窓口 24時間子どもSOSダイヤル(0120-0-78310)、チャイルドライン(0120-99-7777)、各自治体の教育相談窓口、児童相談所全国共通ダイヤル(189)などがあります。

保護者同士の支援グループ・オンラインサロン 登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク、各地域の親の会、SNSでの不登校保護者グループ、オンライン座談会・勉強会など、同じ境遇の保護者との交流の場があります。

専門家への相談案内 お子さんの状況に応じて、専門家のサポートを受けることも重要な選択肢です。一人で抱え込まず、まずは気軽にご相談ください。

<ここに「ぜんとカウンセリング」への相談を促すCTA(コールトゥアクション)を挿入。例:「まずは、お子さんとご家族の状況をお聞かせください」という寄り添う形で>

「行かない選択肢」も大切に

無理に登校を促さない理由

心の準備ができていない状態での登校は、かえって状況を悪化させる可能性があります。

お子さんの自主性と判断力を尊重することが、長期的な回復に繋がります。

「学校に行かない」という選択も、お子さんが自分を守るための大切な判断なのです。

家庭学習やオンライン学習など多様な学びの場

自宅での個別学習プログラムを組んだり、オンライン塾や家庭教師を活用したりすることで、学習を継続することができます。

学習アプリやeラーニングの活用、図書館や公民館での学習支援など、学校以外にも学びの場はたくさんあります。

子どもが安心できる「居場所」を一緒に探す

地域のボランティア活動や習い事、趣味のサークルなど、お子さんが興味を持てる活動を一緒に探してみませんか。

動物愛護施設でのボランティアや、アートや音楽活動のグループなど、新しい出会いと成長の機会が見つかるかもしれません。

多様な進路選択肢の紹介

通信制高校への進学、高卒認定試験の活用、専門学校への直接入学、海外留学という選択肢など、現在は多様な進路があります。

お子さんの個性や興味に合わせて、最適な道を一緒に考えていきましょう。

保護者自身の”心のケア”も忘れずに

子どもの不登校の原因は多くの場合が一つに特定できません。

人間関係や、本人の発達特性、偶然の出来事など、さまざまな要因が絡み合った上で、子どもたちは「学校に行きたくない」とSOSを発信するのです。

今さらどうすることも過去にこだわるのではなく、今できることに集中し、お子さんの回復に向けて前向きに取り組むことが大切です。

親が抱きがちな「自己否定」の罠と対処法

お子さんの不登校に直面した時、多くの保護者が陥りがちなのが「自己否定」です。

「私の育て方が悪かったから」

「もっと早く気づいてあげればよかった」

「他の家族なら上手に対応できるのに」

「子どもの将来を潰してしまった」

・・・など、自分を責める気持ちに押しつぶされそうになることがあります。

このような自己否定は、不登校問題解決に役立ちません。

自己否定的になるとどうしてもネガティブなことばかり考えて、良い解決策が見つけられません。

さらに、お子さんが「自分のせいで親を落ち込ませてしまった」などと責任を感じてしまいます。

このように、自己否定的になるのは、ご自身にとってもお子さんにとってもマイナスなのです。

専門家や他の保護者との対話を通じて、客観的な視点を得ることも重要です。

一人で悩んでいると、どうしても視野が狭くなり、負のスパイラルに陥りがちです。

ぜひ、専門家のアドバイスを活用しましょう!

夫婦・家族で共有したいサポートルール

お子さんの不登校支援は、一人で担うには重すぎる課題です。

夫婦や家族全体で協力し合うためのルールを明確にすると、より効果的なサポートが可能になります。

役割分担の明確化

役割分担を明確にすることは、負担の偏りを防ぐために重要です。

役割とは子どもに接することだけではありません。

状況によっては、家事全体を見直す必要があります。

一人ですべてを担おうとすると、燃え尽きてしまう可能性があります。

「家のことを何もしないのに、口だけは出す」

家族の中で不満が出ることが良くあります。

お子さんが「学校に行くか行かないか」以上に、家族間のズレが問題をややこしくします。

家族内での対応方法の一致

価値観の統一も欠かせません。

子どもへの接し方の方針を夫婦で合わせることが、お子さんの安心や家族への信頼につながります。

将来への不安を共有し、現実的な目標を設定することで、家族全体で同じ方向を向いて歩むことができます。

お互いの感情を否定せず、支え合う姿勢を保ち、定期的な夫婦での話し合いの時間を設けることで、すれ違いを防ぐことができます。

それぞれの時間の尊重

意識的に一人の時間を作り、自分の好きなことをしてリフレッシュすることも忘れないでください。

月に1回は一人で外出する時間を作ったり、好きなカフェで過ごす時間を持ったりすることで、心の余裕を保つことができます。

友人との時間を大切にしたり、美容院やマッサージなど、普段以上に自分のメンテナンスを重視しましょう。

家族以外の視点を取り入れる

信頼できる友人やパートナー、専門家など、自分の気持ちを話せる場所を持つことが大切です。

期的な友人との食事会、夫婦での率直な対話時間、専門家による保護者向けカウンセリング、同じ境遇の保護者との交流など、様々な場面で自分の気持ちを表現できる環境を整えてください。

保護者自身が心身ともに健康でいることが、お子さんの回復にとって最も重要な基盤となります。

罪悪感を感じることなく、自分自身を大切にすることから始めてみてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q無理にでも学校へ連れて行った方が良いですか?

お子さんが「学校に行きたくない」という状態で、無理に連れて行くことは全くおすすめしません。

心の準備ができていない状態での登校は、かえって学校への恐怖心を強めてしまう可能性があります。まずは子どもの気持ちを理解し、安心できる環境を整えることが先決です。

また、無理な登校刺激は、家族への不信感や家庭での居心地の悪さを生み出してしまいます。学校にも行けず、家にもいられないお子さんが「消えたい」「生きていたくない」と感じてしまうことがあり、大変危険です。

Q仕事がある日はどう対応すれば良いでしょうか?

もし、中学生以上など一人で過ごせるのであれば、子どもだけで過ごさせることも可能です。小学校低学年など、子どもを一人で過ごさせるが難しい場合は、最初の数日は仕事を調整して一緒に過ごす時間を作ることをおすすめします。

難しい場合は、信頼できる家族や友人にサポートを依頼したり、学童保育や地域の支援サービスを活用することも考えられます。

Q 病院に連れて行った方がいいのでしょうか?

以下のような身体症状がみられる場合は、かかりつけの小児科にまず受診することをおすすめします。

- 食事がほとんど摂れない状態が続く

- 自傷行為や暴力的な行動が見られる

- 「死にたい」「消えたい」などの言葉を頻繁に口にする

- 極度の不安や恐怖で日常生活に支障をきたす

- 幻覚や妄想などの症状が見られる

関連記事

▶ 【医師監修】不登校の子どもは病院に行くべき?

Q休ませることに罪悪感があります。将来にどう影響しますか?

ご自身の子どもの頃を思い出してみてください。「いつごろ、何日間休んだか」など覚えていますか?そして、その休みは今の生活にどのくらい大きな影響を与えているでしょうか?

多くの人が、自分が欠席した日数も日付も覚えていないでしょう。また、その欠席があってもなくても今の人生に大きな違いはなかったはずです。休んでも大丈夫ですよ。

むしろ、お子さんが「休みたい」というSOSを出してきたときに、ちゃんとそのSOSを聞いてあげることが大事です。「お子さんのSOS」よりも「学校に行くこと」を優先するようでは、お子さんは家族を信頼できなくなるでしょう。

子どもにとっては、「学校に行きたくないといったのに親は無理やり学校に行かせようとした」という家族への不信の方が、将来的に大きなダメージとなります。

Q夏休みの宿題の提出や勉強の遅れについてはどうすればいいでしょう?

まずはお子さんがゆっくり休んで回復することが最優先です。勉強へのプレッシャーが登校への不安を増大させている場合は、一時的に宿題や勉強から離れることも必要です。一時的に宿題をやらなかったからと言って、何も問題がありません。

学校の宿題については、担任の先生と相談し、負担軽減の方法を検討してもらいましょう。

親子で安心して”次の一歩”を踏み出すために

夏休み明けの不登校は、決して珍しいことではありません。大切なのは、お子さんの気持ちに寄り添い、そのペースを尊重しながら、安心して次の一歩を踏み出せる環境を整えることです。

焦らず、子どものペースを信じることの大切さ

回復には時間がかかります。「いつまでに」という期限を設けず、お子さんの小さな変化を見逃さずに、その成長を信じて見守ることが何より重要です。

保護者ひとりで抱え込まないで、公的支援や専門家を活用しよう

不登校は家族だけで解決しようこだわりすぎないことが重要です。

学校、地域、専門家など、さまざまな支援者と連携すると、より良い解決策が見つかります。

助けを求めることは、決して恥ずかしいことではありません。

この記事が、お子さんとご家族にとって、少しでも心の支えとなることを願っています。

一人で抱え込まず、周りの支援を活用しながら、お子さんのペースを大切にして歩んでいきましょう。

対応にお困りの場合は、お気軽にご相談ください。一緒に作戦会議を開きましょう!

更新履歴

2023年9月2日 メディア情報を追加しました。

2024年7月26日 タイトル・本文を修正しました。

2024年8月18日 タイトル・本文を修正しました。

2025年7月15日 タイトル・本文を修正しました。